L'HOMME DE DENISOVA A ENFIN UN VISAGE

Le médecin suédois Svante Pääbo a passé sa carrière scientifique à analyser l’ADN ancien, même très ancien ( > 100000 ans ).

Vers la fin de la décennie 2000, alors qu’il dirige le département de paléogénétique évolutive de l’institut Max-Planck de Leipzig, il s’intéresse aux mécanismes de dégradation des nucléotides de l’ADN au cours du temps, et démontre que ces dégradations suivent un schéma temporel constant. Il peut donc non seulement déterminer quels nucléotides A, T, G ou C occupaient initialement la place des nucléotides dégradés, mais aussi établir, grâce à l’amplitude des dégradations, l’âge de l’échantillon d’ADN analysé, âge qui peut être confirmé par des techniques de datation des strates géologiques où le fossile a été retrouvé ( la datation au carbone-14 ne permet pas de remonter plus loin que 40000 ans. On utilise d’autres méthodes telles que la datation uranium-thorium).

Mais surtout, cette compréhension de la dégradation de l’ADN ancien permet de s’assurer que l’échantillon n’est pas contaminé par des ADN plus récents, ce qui est très souvent le cas, que cela provienne de bactéries, de souillures d’animaux, et même de contaminations par les archéologues eux-mêmes. Il a donc rendu possible l’analyse d’ADN ancien en évitant tout artefact du aux contaminations.

Ces avancées lui permettent alors de décoder l’entièreté du génome (l’ADN du noyau, dit encore ADN nucléaire) de l’homme de Néandertal en 2013, à partir de l’os d’un orteil retrouvé dans une galerie de la grotte de Denisova, dans le massif de l’Altaï. Il soumet ses résultats au journal Nature en septembre 2013. Ceux-ci sont publiés en janvier 2014.

Pour ces travaux, Svante Pääbo se verra décerner le Prix Nobel de Médecine ou Physiologie 2022.

La grotte de Denisova se trouve dans la partie ouest du massif de l’Altaï, en Sibérie.. Ce massif est une des plus grandes chaînes de montagnes au monde, longue de 2000 km, partagée entre la Russie, le Kazakhstan, la Chine et la Mongolie. C’est un lieu très pisé par les archéologues, car on y retrouve la présence de divers hommes, à des époques très variées, principalement dans la grotte de Denisova. Surtout aussi parce qu’il y fait froid, ce qui est un gage de conservation de l’ADN. sur près de 200000 ans (ainsi, de l’ADN a toujours pratiquement disparu des fossiles très anciens retrouvés en Afrique sub-saharienne, à cause de la chaleur qui y règne).

Cet orteil d’un homme de Néandertal a été retrouvé dans une des galeries de Denisova en 2010. Mais en 2008 déjà, un très célèbre archéologue russe, Anatoli Derevjanko, avait trouvé dans une autre galerie de Denisova, un tout petit bout de phalange distale de l’auriculaire d’un enfant, qui s’avérera être une fillette d’environ 7 ans. Ce petit os, il l’envoya au service de Svante Pääbo, et il atterrit en 2009 sur le bureau d’un de ses post-doctorants, l’Allemand Johannes Krause.

Krause en a extrait quelques milligrammes d’ADN et a choisi d’en analyser l’ADN mitochondrial. Cet ADN, contrairement à celui qui contient nos gènes, et qui est situé dans le noyau des cellules (ADN nucléaire), est beaucoup plus petit et se trouve dans des organelles de nos cellules flottant dans le cytoplasme et appelées mitochondries. Les mitochondries sont les génératrices de l’énergie nécessaire au fonctionnement des cellules.

À cette époque encore, malgré les grands progrès des dernières années en séquençage d’ADN, grâce à l’invention de la PCR ( Polymerase Chain Reaction, une méthode d’amplification de la quantité d’ADN à partir d’un échantillon ), il est encore fréquent de n’analyser l’aDN mitochondrial (ADNmt) de spécimens anciens. Bien que ne fournissant pas d’information génétique, cela suffisait pour pouvoir replacer l’individu possédant cet ADN dans l’arbre phylogénétique (arbre généalogique) de son espèce.

Mais quand les résultats sortent, il est très surpris, car l’ADNmt qu’il vient d’analyser diffère significativement de celui de Neandertal. De l’homme moderne, Homo sapiens, aussi, mais vu que la strate géologique dans laquelle l’os a été retrouvé date d’environ 70000 ans, l’homme moderne sortait à peine d’Afrique et n’avait pas encore pu atteindre l’Altaï. Il s’attendait donc a trouver un ADNmt de Neandertal, ce qui n’était pas le cas. Il réunit toute l’équipe du labo, et ensemble, ils revoient et revoient encore les résultats pour s’assurer qu’aucune erreur n’a été commise.

Confronté à la conclusion qu’il doit s’agir d’une autre forme humaine, il en informe son patron, Svante Pääbo, et au vu des résultats, ils s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’une nouvelle espèce humaine, qu’ils désigneront comme « Homme de Denisova », en utilisant le nom du premier endroit où il a été découvert, comme on l’avait fait en 1856 pour Neandertal, découvert dans la vallée du Neander, près de Düsseldorf.

Ils publient leurs résultats. dans Nature le 24 mars 2010. Johannes Krause en est le premier auteur, en tant que personne ayant eu la contribution la plus importante au travail. Et comme le veut la tradition, Svante Pääbo, le chef de service, signe comme dernier auteur. Mais on remarque aussi, comme second auteur, le nom de la Chinoise Qiaomei Fu, qui faisait son doctorat chez Pääbo, et qui a travaillé en étroite collaboration avec Krause. C’est elle qui vient de signer deux études sur l’ADNmt et le protéome du crâne d’Harbin, respectivement dans les journaux Cell et Science, ce mois de juin 2025. Travaux qui ont été très bien résumés dans Le Monde du 26 juin 2025.

Qiaomei Fu, après avoir effectué son doctorat dans le service de Svante Pääbo au Max-Planck Institute de Leipzig, est devenue Professeur à l’Académie des Sciences de Pékin, où elle dirige le laboratoire d’étude de l’évolution des vertébrés et des origines humaines. Elle s’intéresse particulièrement aux transferts de gènes entre les anciens humains et ceux d’aujourd’hui, et plus particulièrement aux Asiatiques d’Extrême-Orient.

Johannes Krause a effectué son doctorat (2005-2008) puis son post-doctorat (2008-2010) dans le service de Svante Pääbo. Il a ensuite travaillé dans divers institut Max-Planck d’Allemagne en paléogénétique et en archéogénétique. En 2020, il revient à l’institut de Leipzig où il est professeur et directeur du département d’archéogénétique. Si la paléogénétique consiste à étudier les génomes anciens des hommes vivant pendant l’époque glaciaire du paléolithique, l’archéogénétique s’occupe plus largement de l’évolution des gènes à travers le temps, comment cela s’est traduit dans les transferts et les échanges de populations, et les relations entre l’homme d’aujourd’hui et les trois lignées humaines qui ont partiellement cohabité au paléolithique : sapiens, néandertal et denisova.

Mais revenons à cet article de 2010 décrivant l’ADNmt de l’homme de Denisova (ou plutôt la fillette de 7 ans). Des comparaisons entre les ADNmt de l’homme moderne et de Néandertal, qui étaient très proches, et de celui de Denisova, qui était sensiblement différent, les auteurs en avaient conclu que la lignée de Denisova s’était écartée d’un ancêtre commun Sapiens et à Néandertal, c’est à dire Homo erectus, il y a plus de 400000 ans, avant de sortir d’Afrique. Mais quand peu de temps après, ils ont analysé l’ADN nucléaire (l’ADN du génome) de la fillette de Denisova, cela contredisait complètement l’hypothèse formulée en 2010.

Il leur faudra attendre encore 6 ans et le séquençage par l’équipe de Svante Pääbo de l’ADN d’ossements néandertaliens découverts dans le nord de l’Espagne, à la Sima de las Huesos ( « le trou aux os » ) pour comprendre l’erreur de raisonnement de l’article de 2010.

Tout d’abord, il apparut que cet homme était vieux de 420000 ans. Or tous les ossements de Néandertal découverts antérieurement étaient beaucoup plus récents, et la communauté scientifique pensait qu’à cette époque lointaine, Néandertal n’avait pas encore quitté l’Afrique et ne s’était différencié de Sapiens qu’il y a 400000 ans. Cette découverte contredisait donc complètement cette hypothèse. Néandertal avait conquis le Proche-Orient et l’Europe beaucoup plus tôt.

De plus, de façon tout aussi importante, l’ADN mitochondrial du néandertalien d’Espagne n’était pas proche de celui de Sapiens, mais très proche de celui de la fillette de Denisova.

Cette découverte a donc conduit les Archéogénéticiens à revoir l’arbre phylogénétique de l’homme. Tout d’abord, si l’ADNmt des néandertaliens étudiés jusqu’alors étaient très proches du nôtre, c’est parce que des rencontres et des accouplements avaient déjà eu lieu entre ces néandertaliens récents et Sapiens, qu’il a pu rencontrer pendant 10 à 20000 ans. Nous possédons en effet tous dans notre génome, en tant qu’Européens, environ 2% du génome de Néandertal.

Or, lors d’une fécondation d’un ovule par un spermatozoïde, l’ADNmt de l’embryon est entièrement transmis par la mère (de même qu’il faut se référer au génome du chromosome Y pour étudier les filiations masculines). Les accouplements entre Néandertal et Sapiens ont, dès lors, remplacé au fil du temps, l’ADNmt de Néandertal par l’ADNmt de Sapiens. Tandis que Denisova, beaucoup plus isolé de Sapiens dans l’Altaï, conservait un ADNmt beaucoup plus ancien.

La séparation de Néandertal et de Denisova ne s’est pas produite il y a moins de 400000 ans, mais il y a environ 600000 ans. Et Sapiens ne s’est pas séparé de Néandertal, mais de l’ancêtre commun, Homo erectus, il y a 250000 à 300000 ans. Ce qui est absolument sûr aujourd’hui, c’est que toutes les formes humaines sont apparues en Afrique, Néandertal et Denisova avant l’apparition de Sapiens. Et si Sapiens a rencontré Néandertal et Denisova, c’est bien plus tard, en Eurasie.

Les Européens et les hommes originaires du Proche-Orient portent 2% de gènes de Néandertal. Tandis que dans le centre et l’est de l’Asie, et jusqu’en Nouvelle Guinée, en Australie et en Océanie, on retrouve jusque’à 6% de gènes de Denisova chez les habitants de ces régions.

Les archéogénéticiens considèrent de plus en plus que Néandertal, Denisova et Sapiens ne sont pas des espèces d’hommes différentes, mais des « formes humaines » différentes. Car qu’est ce qui définit au mieux une espèce ? Ce sont des êtres vivants qui, dans certains cas, peuvent se reproduisent entre eux, mais dont la progéniture est stérile. Ainsi en va-t-il des mulets, issus du croisement entre une jument et un âne.

Or, comme nous possédons encore des gènes de ces hommes disparus il y a environ 40000 ans, c’est que les descendants des rencontres entre eux et Sapiens ont pu continuer à se reproduire. Il est même envisageable, alors qu’on n’a toujours pas compris l’énigme de la disparition de Néandertal (et il en serait de même pour Denisova) qu’il n’ait pas disparu comme on l’entend, mais qu’il pourrait s’être « fondu » en nous.

On sait que Néandertal formait des communautés, parfois fortes de centaines d’individus, mais que ces communautés vivaient isolées. Les grands épisodes glaciaires du paléolithique en étaient une cause importante. Au début de la propagation de Sapiens en Eurasie, les rencontres avec Néandertal devaient être rares. Mais, même de façon inconsciente, l’accouplement avec ces Sapiens leur permettait d’échapper à la consanguinité.

Sapiens a très vraisemblablement développé une technologie lui permettant de mieux s’adapter aux milieux hostiles, et sa population a augmenté très rapidement, alors que Néandertal stagnait. Et si, à supposé qu’on soit arrivé, il y a 40000 ans, à un rapport de 50 Sapiens pour 1 Néandertal, cela correspondrait à la proportion de l’un et de l’autre retrouvé aujourd’hui dans notre génome.

Mais revenons à Denisova. Après que la phalange de la fillette de la grotte de Denisova ait livré ld génome de cette forme humaine inconnue jusqu’ici, d’autres ossements ont progressivement été retrouvés dans la partie orientale de l’Asie, encore dans l’Altaï, mais aussi au Tibet, en Chine et à Taiwan. Qiaomei Fu, rentrée en Chine, a participé de façon prépondérante à ces recherches.

Mais ces os ou ces fragments d’os ne permettaient pas de donner un visage à l’homme de Denisova. Pour cela, il faudrait un crâne, ou au moins suffisamment de fragments de crânes pour permettre de reconstituer une tête. Mais les fossiles sont rares, et les ADN rarement exploitables. C’est là qu’intervient le crâne d’Harbin, dont il nous faut raconter l’histoire :

En 1933, un ouvrier chinois travaille à la construction d’un pont dans le nord de la Chine, au milieu de la Mandchourie, occupée depuis deux ans par les Japonais. Il a immédiatement le sentiment qu’il a fait une découverte importante, car une décennie auparavant, la découverte de « l’homme de Pékin », un ensemble de fossiles d’Homo erectus, avait fait grand bruit.

Il décide donc de cacher au fond d’un puit ce crâne presqu’intact, dont il ne manque que la mandibule, pour le protéger de l’occupant japonais. Après la seconde guerre mondiale, n’ayant pas plus confiance dans le nouveau pouvoir communiste, il continue de taire sa découverte, et ce n’est que peu de temps avant sa mort qu’il en parle à ses fils, qui le repêchent du puit. Un de ses descendants en fait finalement don à l’université du Hebei en 2018.

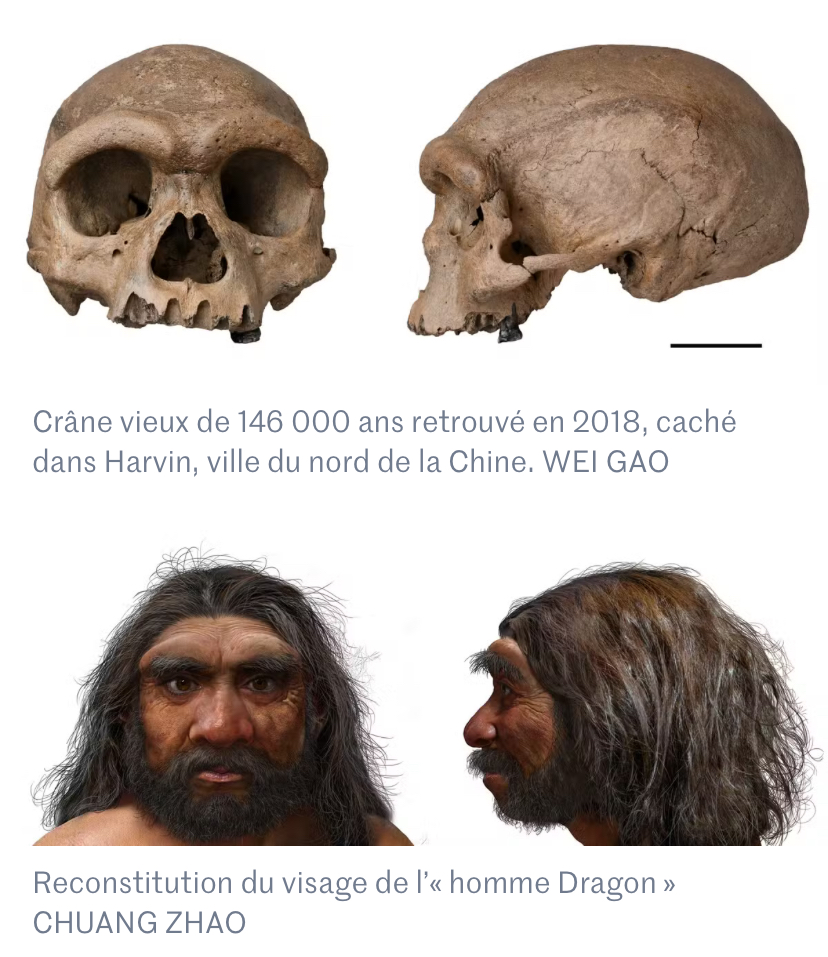

Une première étude datant de 2021 attribue ce crâne à une nouvelle espèce, Homo longi, « l’homme dragon », car découvert dans la province dans la province de Heilongjiang, la plus au nord de la Chine, ayant une frontière commune avec la Sibérie. « Long » signifie « dragon » en chinois, et Heilongjiang signifie « rivière du dragon. noir », non donné en Chine au fleuve frontalier avec la Sibérie, fleuve que les Russes et le reste du monde nomment « fleuve Amour ». Le crâne peut être daté d’au moins 146000 ans, par datation uranium-thorium, et au plus de 309000 ans par la couche géologique où il a été trouvé.

Ce crâne ressemble très fort à d’autres crânes retrouvés en Chine, l’homme de Dali, l’homme de Jinniushan, l’homme de Hualongdong, datant de la même période, et les auteurs font l’hypothèse que ceux-ci pourraient être des Homo longi.

Mais de nombreux paléoanthropologues, dont Jean-Jacques Hublin, professeur au Collège de France, émettent des doutes quant à cette attribution à une nouvelle espèce, et pensent qu’il pourrait s’agir d’un dénisovien. C’est donc ainsi que l’an dernier, en 2024, Qiaomei Fu s’est à son tour penchée sur le crâne de Harbin. Elle a d’abord tenté d’extraire de l’ADN de la partie pétreuse de l’os temporal, mais n’a rien pu extraire d’exploitable génétiquement. Pour l’ADN, elle s’est donc rabattue sur le tartre de la seule molaire subsistante de la mâchoire supérieure. Elle a pu en extraire suffisamment de matière pour analyser l’ADN mitochondrial, et confirmer que cet ADN mitochondrial correspondait effectivement à celui d’un dénisovien. Ces résultats ont été publiés dans le journal Cell ce 18 juin 2025.

Estimant que ces résultats étaient quand même insuffisants pour affirmer à coup sûr qu’il s’agissait bien d’un dénisovien, faute d’ADN nucléaire, elle a étudié le protéome du crâne (l’ensemble des protéines disponibles), étant évident qu’à partir de la séquence d’acides aminés des acides aminés des protéines, on peut remonter aux nucléotides des gènes, donc d’obtenir de l’information de valeur sur l’ADN nucléaire.

Après avoir écarté les protéines sans nul doute de contaminations et les protéines trop dégradées, elle a pu isoler 95 protéines exploitables et y identifier un grand nombre d’allèles (variants génétiques) typiques de Denisova. Ces résultats ont aussi été publiés ce 18 juin 2025 dans le journal Science. On dispose donc enfin d’un crâne quasi complet de l’homme de Denisova, et cela permet de savoir à quoi il ressemblait, il y a plus de 146000 ans.

Il a une voûte crânienne longue et basse, un visage large et bas, de grandes orbites larges et presque carrées, des pommettes plates et basses, et un palais peu profond avec un os alvéolaire épais supportant de très grandes molaires.

Références

Science https://doi.org/10.1126/science.adu9677

Cell https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.05.040

Nature https://doi.org/10.1038/nature08976

Nature Pääbo Génome Neandertal https://doi.org/10.1038/nature1288

La grotte de Denisova enfin bien datée https://www.pourlascience.fr/sd/prehistoire/la-grotte-de-denisova-enfin-bien-datee-16200.php