Basilique San Lorenzo, église des Medicis

Quand on entre dans San Lorenzo, l'église des Medicis voulue par Jean de Medicis, le père de Cosme, on est dans un nouveau monde. En comparaison avec le gothique italien de Santa Maria del Fiore ou de la cathédrale de Sienne. Et surtout, le contraste est frappant avec la façade austère en briques rouges à laquelle il manque sa couverture de marbre jamais entamée par Michel Ange. Tout y est épuré. Les couleurs blanches et grises dominant, les fines colonnes grises surmontées de chapiteaux corinthiens, rompant avec le gothique et revenant à l'Antique, et surtout la lumière, jaillisant de partout, des fenêtres hautes et des nombreux oculi. On est tout de suite happé par cette lumière, illuminant l'incroyable perspective que vient de découvrir Brunelleschi et qu'Alberti à théorisé.

Là plus qu'ailleurs, on est immédiatement plongé dedans. Les colonnes, les arcades des chapelles, les lignes grises et blanches du pavement et les alignements des caissons du plafond, tout converge vers un même point de fuite situé au fond de l'abside.

Pour construire l'église des Medicis, Jean avait fait appel à deux des plus célèbres artistes du moment, l'architecte Filippo Brunelleschi (1377-1446) et le sculpteur Donatello (1386-1466). Deux des pionniers de cette Première Renaissance qui voit le jour au début du Quattrocento. Le troisième pionnier, pour la peinture, c'était Masaccio (1401-vers 1428), mais qui est mort très jeune, à 27 ou 28 ans à peine, lors d'un déplacement à Rome, dans des circonstances qui sont restées inexpliquées.

Jean de Medicis avait très certainement fait appel à Brunelleschi car celui-ci avait déjà commencé la construction de sa chapelle, qui deviendra le Vieille Sacristie, à l'extrémité gauche du transept. Les plans de l'ensemble ont été dessinés par Brunelleschi : les trois nefs et les chapelles, le transept, le choeur et la crypte. Et cela parait évident dès l'entrée pour ceux qui ont déjà visité la chapelle des Pazzi à la basilique Santa Croce. Les travaux commencent en 1421. Mais Brunelleschi ne terminera lui-même que cette Vieille Sacristie, dédiée à Jean de Médicis, qui y est d'ailleurs enseveli sous la table occupant le centre de la pièce. Cette Vieille Sacristie construite par Brunelleschi et décorée par Donatello, est encore considérée aujourd'hui comme le chef-d'oeuvre architectural absolu de la Première Renaissance (le Quattrocento, avec Florence comme pôle artistique)

Ensuite, les problèmes financiers ont commencé à s'accumuler. Et le chantier du reste de l'église n'évolua que lentement. Il fallut attendre que Cosme l'Ancien, le fils de Jean, accepte de relancer le financement de la construction, pour que le chantier reparte vraiment en 1441. Mais Filippo Brunelleschi était déjà âgé et impliqué dans d'autres projets. D'autres architectes prirent la relève, en suivant les plans de Brunelleschi. Mais le temps passant, ils durent faire des concessions par rapport aux plans initiaux, notamment au niveau des chapelles de la nef. Ce n'est qu'en 1461 que les travaux furent enfin terminés, 15 ans après la mort de Brunelleschi. À peine trois ans plus tard, Cosme de Medecis meurt, et sa tombe est placée sous la croisée du transept, la dalle funéraire étant juste devant le maîte-autel, tandis que son corps est enseveli dans un pilier de la crypte, en dessous de cette dalle.

Au début du XVIe siècle (le Cinquecento), après le court épisode de la république florentine, la Toscane est devenue un duché dominé par les Medicis, et on repense à trouver des sépultures pour les ducs dans San Lorenzo. Même Laurent le Magnifique, petit fils de Cosme, décédé en 1492 n'avait pas encore de sépulture considérée comme digne de lui. La mort de Laurent II, duc d'Urbino servi de déclencheur, et il fut demandé à Michel-Ange de construire un nouvel emplacement pour ensevelir Laurent le Magnifique et les ducs. Michel-Ange ne voulait pas toucher à la vieille sacristie de Brunelleschi, maintenant vieille d'un siècle, mais toujous considérée comme un modèle d'élégance architecturale. Il décida donc de construire son pendant, à l'extrémité droite du transept, aux proportions similaires et en y reprenant les éléments architecturaux de Brunelleschi, bien qu'il fit le choix d'en relever la coupole. Il y construisit deux tombeaux en marbre de Carrare pour Laurent II, duc d'Urbino d'une part, et pour Julien, duc de Nemours, chacun orné de trois statues. De plus amples détails sont directement associés aux photos ci-dessous, en cliquant sur le (i). Vers la même époque, il fut aussi demandé à Michel-Ange de construire la façade en marbre de l'édifice, mais on lui refusait le marbre de Carrare, ce qu'il n'appécia guère (et Michel-Ange avait un aractère bien trempé). De plus celà condisit à des grèves des ouvriers de Carrare et des bateliers chargés de l'approvisionnement. L'édification de la façade pris donc du retard. Michel-Ange était sur d'autres projets importants, comme cette Nouvelle Sacristie qu'on vient d'évoquer, ainsi que, bien évidemment, la Chapelle Sixtine de Rome. Tant et si bien que cette façade ne fut jamais construite.

Un siècle plus tard, à la demande du duc Cosme 1er (1519-1574) (à ne pas confondre avec Cosme l'Ancien qui vécu au siècle précédent) une nouvelle chapelle extrêmement imposante fut construite derrière l'abside de la basilique. Cette Chapelle des princes fut commencée en 1602, durant le règne de Ferdinand Ier, grand duc de Toscane. Les temps avaient changés. La période baroque avait commencé avec toute sa démesure. Exit les murs et les pilastres et arcades en blanc et gris. Exit le marbre de Carrare. Le granite coloré prenait leur place, offrant un décor à la fois grandiose et austère. Six gigantesques sarcophages de granite ornaient les murs de la chapelle. Mais ces sarcophages n'étaient que des cénotaphes. Il y a bien longtemps que les corps des Medicis étaient ensevelis dans la crypte, où on dénombre environ 40 tombeaux, parmi lesquels, pour revenir à lui, la tombe de Donatello.

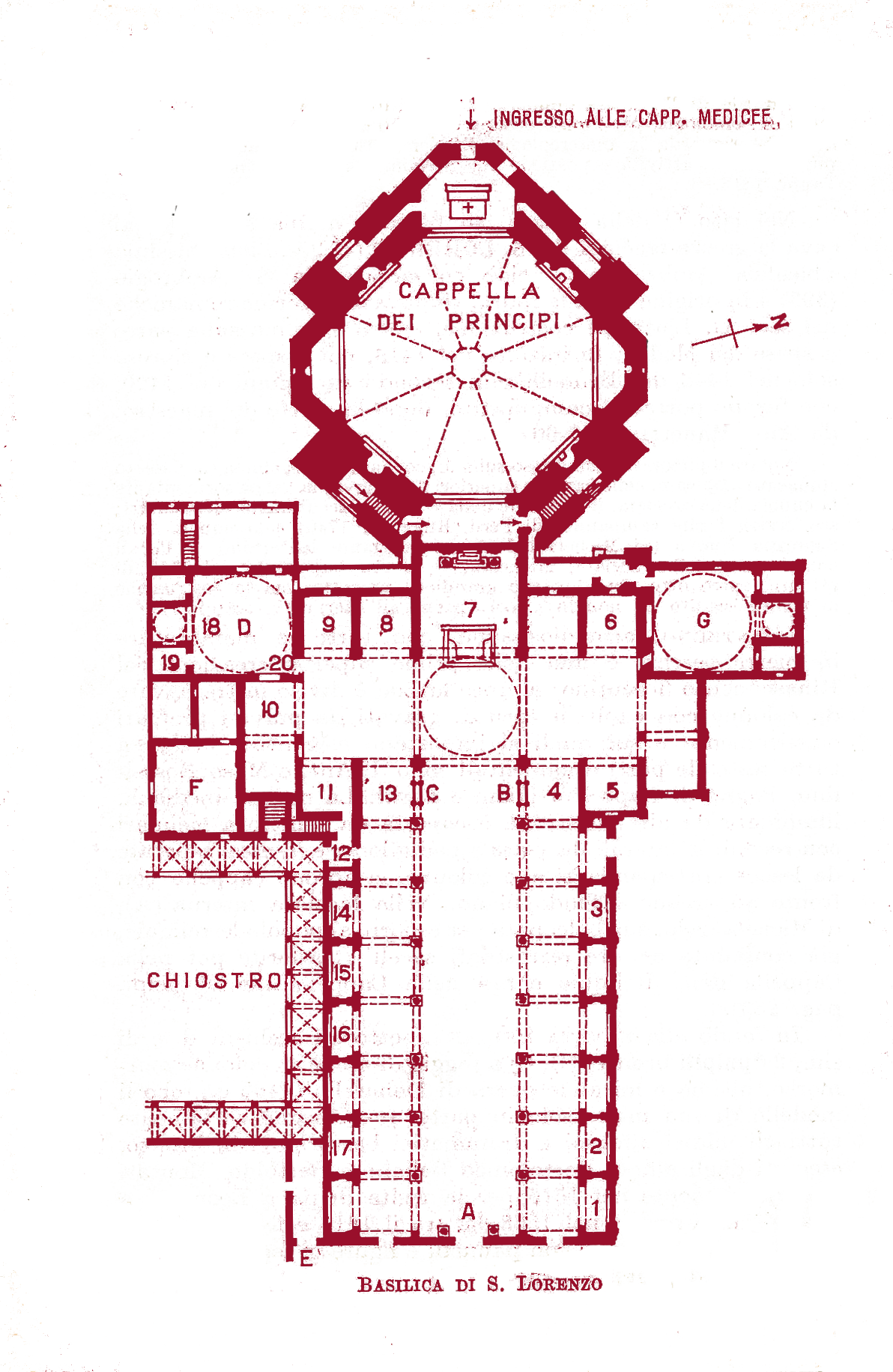

Sur le plan ci-contre, on retrouve dans les chapelle de la nef de droite :

1. Martyre de San Sebastiano par Jacoppo Chimenti

2. Mariage de la Vierge (1524) par Rosso Fiorentino

3. Adoraton des Mages par Girolamo Macchietti

En B, la chaire de la Résurrection de Donatello

En C, la chaire de la Passion de Donatello

Dans le transept :

5. Ancien sarcophage de Nicolas Sténon

6. Face à l'ancien sarcophage, le tombeau de Nicolas Sténon et une fresque de la Vierge par Niccolò de Tommaso

7. Maître-autel en pierres semi-précieuses de Gaspae Paoletti (1787)

Devant l'autel, la pierre tombale en marbre polychrome, porphyre et serpentine fermant le tombeau de Cosme l'Ancien.

8. Vierge à l'enfant en bois par Giovanni Fetti (fin du XIVe siècle - Trecento)

9. Retable de l'atelier de Ghirlandaio : Saint Antoine intronisé entre Saint Laurent et Saint Julien.

10. Chapelle de Saint Cosme et Saint Damien, avec le tombeau de Pierre et Jean de Medicis en 20, chef-d'oeuvre de Verrocchio commenté sous le (i) de la photo ci-dessous, séparant cette chapelle de l'Ancienne Sacristie D.

Jouxtant cette chapelle, la chapelle Martelli, avec un cénotaphe de Donatello, le sarcophage de la famille Martelli et l'Annonciation Martelli, retable de Fra Filippo Lippi (1440).

Dans la nef de gauche :

13. Le martyre de Saint-Laurent par Bronzino (1565-1569)

12. Porte donnant sur le cloître, surmontée du choeur pour l'orgue, attribué à Donatello.

14. Retable de Pietro Annigoni

15. Crucifixion de Saint Acatius

16. Crucifix flanqué de deux toiles de pleureuses de Lorenzo Lippi

17. Crucifixion par Francesco Conti

En G, la Nouvelle Sacristie

Et tout en haut du plan, la Chapelle des Princes.

Un couloir et des escaliers relient la chapelle des Princes à la Nouvelle sacristie, car si la visite de l'église est libre, la visite des la chapelle des Princes et la nouvelle sacristie se fait par une entrée séparée, à l'arrière de l'édifice, et est payante.