Ponte Vecchio et Corridor de Vasari

Les origines

D'origine romaine, le pont traverse l'Arno à son point le plus étroit, là où se trouvait autrefois un gué pratique. On pense que, depuis les temps les plus anciens, il ne s'agissait que d'une passerelle en bois, le « Ponte Sublicio », construite vers le milieu du Ier siècle avant J.-C., après la fondation de Florence.

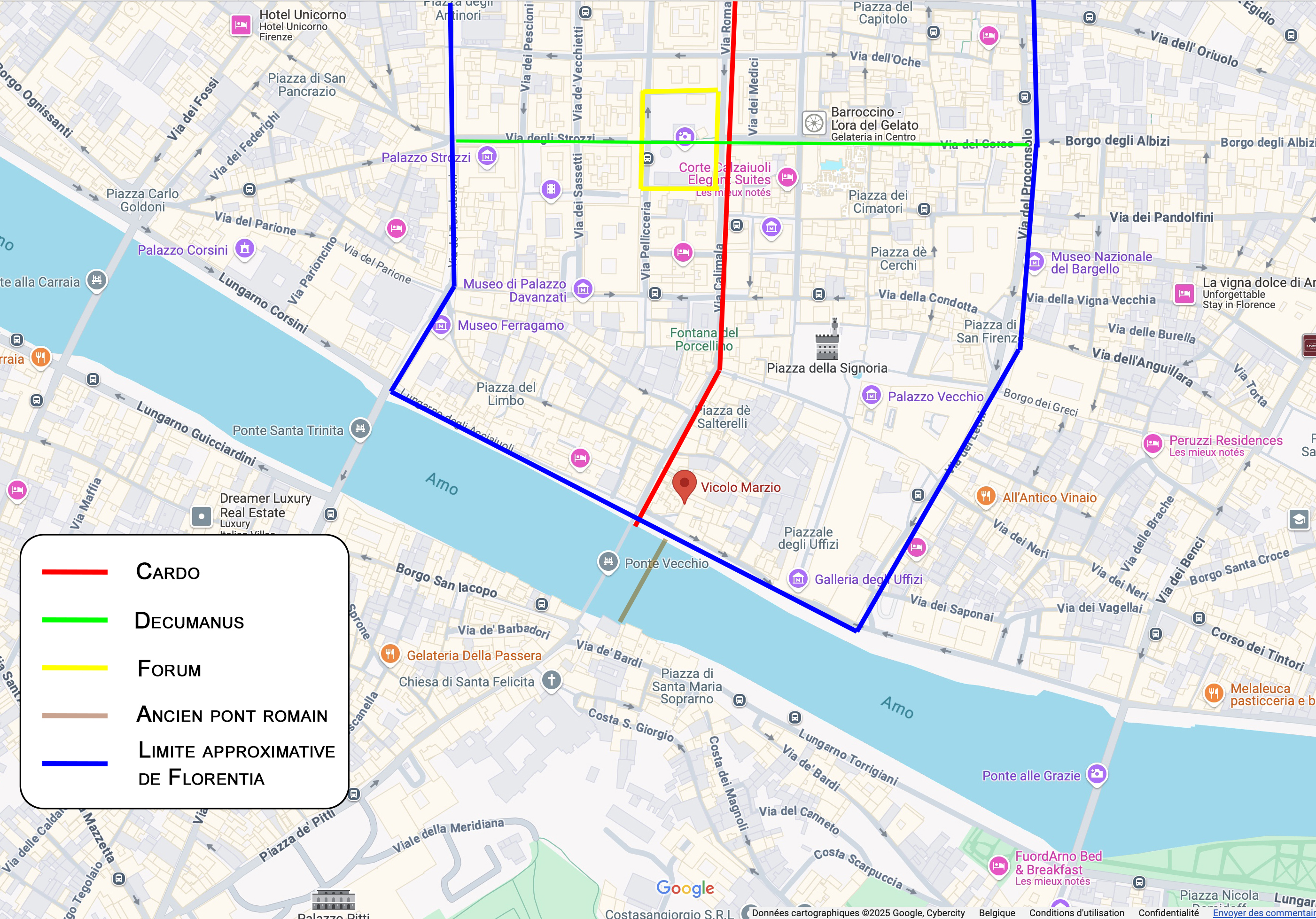

De nombreux vestiges dans le centre historique témoignent des origines anciennes de la ville, qui fut fondée par les Romains en 59 av. J.C. sous le nom de Florentia. Ce camp fortifié avait été voulu par Jules César pour y accorder le repos à ses légionnaires et leur octroyer des étendues de terres, après qu’ils aient mis fin à la conjuration de Catilina, qui avait rassemblé une armée dans l’ancienne cité étrusque de Fiesole, armée qui fut écrasée par les troupes de César en -62 et où Catilina trouva la mort. La conspiration de Catilina nous a valu un des plus célèbres discours de Cicéron.

Le quadrillage régulier des rues du centre historique reflète encore le plan hippodaméen d’un Castrum Romain. La Piazza della Repubblica fut construite au XIXe siècle à l'emplacement de l'ancien Forum, le cardo (l’axe principal nord/sud - l’actuelle Via roma/Calimala) et le decumanus (l’axe principal est/ouest - Via Strozzi/via del Corso) se croisaient là où aujourd’hui se dresse la Colonne de l’Abondance.

Les murs d'enceinte longeaient un segment du Lungarno (au sud) et les actuelles Via Tornabuoni, Piazza del Duomo - Via Cerretani et Via del Proconsolo (dans celle-ci, une marque sur le pavé indique les fondations d’une tour de la première enceinte).

Emplacement approximatif de la Florentia romaine sur la carte de Florence

Le choix du nom de Florentina fait débat. Certains pensent que la ville était créée en l’honneur de Flora, déesse des céréales, des vergers et de la fertilité, souvent associée à Ceres. Elle est un des deux personnages principaux du Printemps de Botticelli. D’autres pensent que la ville a été installée au printemps, quand le sol toscan était jonché d’iris, la fleur qui est devenu l’emblème de Florence (et non pas le lys comme défini érronément dans les armoiries de la ville « Il giglio di Firenze »). Les deux explications se complètent peut-être par ailleurs.

C’est par le jeu des dialectes toscans du Moyen-Âge que le nom s’est lentement transformé en Firenze, tandis que Florence ou Florencia ont davantage conservé l’origine latine en français, anglais et espagnol.

Dans Florentia, le pont avait été érigé à l'origine plus en amont qu'aujourd'hui, en continuité avec l'actuel Vicolo Marzio. Un document de 972 le mentionne et l'inondation du 4 novembre 1177 est le premier désastre naturel enregistré.

La crue de la rivière a emporté le pont de bois encore debout. Il a été reconstruit avec cinq arches en pierre mais certaines parties au-dessus sont encore en bois. Il était deux fois plus étroit que l'actuel, mesurant seulement 16 bras (1 bras florentin = 0,583 mètre) soit environ neuf mètres. La chaussée était d'autant plus limitée que la municipalité avait construit 43 commerces, loués pour récupérer les dépenses engagées.

Au cours du XIIIe siècle, la croissance démographique et l'essor des activités nécessitent des liaisons plus fréquentes entre les deux rives du fleuve. À partir de 1220, est construit le Ponte Nuovo, appelé plus tard Ponte alla Carraia, puis le troisième pont, aujourd'hui connu sous le nom de Ponte alle Grazie. En 1252, un quatrième pont fut construit, celui de Santa Trinita, en pierre forte. Et le premier pont, le plus ancien devient tout naturellement le Ponte Vecchio.

Au cours du XIIIe siècle, de nombreuses boutiques en bois furent construites sur le Ponte Vecchio, comme aussi sur le Ponte alle Grazie : boucheries, bourses, poissonneries et maraîchers proposaient leurs marchandises dans ce qui devint un véritable marché spécialisé. Tous ces ponts ont été plus ou moins gravement endommagés par les inondations qui frappaient périodiquement Florence.

Le Ponte Vecchio , bien que situé au point le plus étroit, là où la violence et la pression de l’eau s’emplifiaient, résista aux énormes inondations du 1er octobre 1269, du 15 décembre 1282 et du 5 décembre 1288. Les commerçants durent pourvoir eux-mêmes à la reconstruction de leurs commerces. C’est ce que décida la municipalité à les aider : pendant huit ans, elles ont été autorisées à poursuivre leur activité sans payer de loyer. Mais la nature les rattrapa avec deux incendies et surtout le 4 novembre 1333 une nouvelle inondation qui provoqua l'effondrement de tous les ponts de la ville. Le chroniqueur Giovanni Villani, en plus de décrire la terrible inondation, précise les différents niveaux atteints par l'Arno : dans la Cathédrale, il arrive au-dessus de l'autel principal. Dans la Via San Remigio, une plaque commémore rappelle encore le niveau de la crue . Cette inondation qui eu lieu le 4 novembre, comme en 1966, avait atteint un niveau presqu’aussi élevé que celle de 1966, qui reste la plus haute crue de l’Arno à ce jour.

Le premier à être reconstruit fut le Ponte alla Carraia – nécessaire au trafic commercial – puis le Ponte Vecchio, douze ans plus tard, comme le raconte la plaque sous sa loggia.

Le premier projet du Pont

Selon les historiens, c'est Taddeo Gaddi, élève de Giotto, qui a conçu la reconstruction. Il a résolu le problème de la réduction de la taille de la structure pour permettre à l'eau de s'écouler lors des inondations, à tel point que le bâtiment a survécu jusqu’à aujourd'hui. (d’autres sources cites aussi les architectes Neri di Fioravante ou Domenico da Campi).

Pour la première fois, des arches surbaissées ont été utilisées pour permettre d'augmenter la distance entre les piliers sans courber la surface de la route, à tel point que le nombre d'arches a pu être réduit de cinq à trois, soutenues par seulement deux piliers minces et bien formés.

La partie supérieure du pont était divisée en quatre sections sur les côtés de la chaussée, interrompues au milieu pour créer une petite place. Les deux blocs du côté de la Via Por Santa Maria comptaient douze magasins de chaque côté, tandis que du côté de l'Oltrarno il y en avait onze de chaque côté, puisque d'un côté il y avait la tour Mannelli et de l'autre côté la Magione del Santo Sepolcro.

Il devait y avoir 46 boutiques, mais les historiens ne parlent que de 43, peut-être parce que trois de ces pièces avaient été utilisées à des fins différentes.

Même le Ponte Vecchio à Florence , comme tous les ponts de cette époque, aurait eu une petite chapelle ayant une porte en fer forgé et un petit autel intérieur (dans le dernier espace à droite, ou actuel 52r).

En termes de dimensions, la structure avait une longueur totale de 93,90 mètres, une largeur de 18,60 mètres et avait des travées avec une portée maximale de 28 mètres.

Les boutiques avaient huit bras de profondeur, la rue seize bras de largeur et donc la petite place s'étendait sur trente-deux bras (soit 18,6 mètres), tant en largeur qu'en profondeur. Les boutiques fournissaient à la municipalité un revenu important, d’environ 80 florins d'or par an, et étaient louées aux bouchers (les Beccai) afin qu'ils ne puissent pas s'étendre avec leurs charrettes ensanglantées et malodorantes vers les maisons patriciennes du centre.

On dit que le terme « banqueroute » trouve ses racines dans le Ponte Vecchio. Lorsqu'un marchand n'avait plus les moyens de payer son stand, la table (« banca ») sur laquelle il avait exposé sa marchandise était brisée (« rotta », cassée) par les soldats. Sans sa table, il ne pouvait plus vendre. Cet acte s'appelait « bancarotta ».

En 1495, la municipalité décide de vendre tous les magasins à des particuliers. Les nouveaux propriétaires commencèrent donc à surélever les bâtiments, à diviser les volumes, à avancer sur les piles, chacun selon la nécessité et la possibilité sans tenir compte de la symétrie, de l'équilibre et de l'unité du projet.

Le Ponte Vecchio fut considérablement modifié et maltraité. Pour gagner plus d'espace, leurs boutiques furent agrandies vers l'extérieur, au moyen d’étais en bois.

L'arrivée des orfèvres

Après les inondations de 1547 et 1557, les propriétaires durent reconstruire à leurs frais les boutiques du Ponte Vecchio, aggravant et altérant une fois de plus les symétries.

En 1565, la municipalité intervient et confie à Giorgio Vasari la tâche de redessiner l'architecture. Le couloir Vasari est né (PDF), qui a radicalement transformé l'image du Pont, en déterminant deux hauteurs différentes des blocs. La place centrale est restée ouverte d'un côté comme à l'origine, tandis que du côté amont elle était fermée par un portique à trois arches nécessaire pour soutenir le passage aérien de la construction de Vasari.

D'un recensement que Cosme Ier fit effectuer au milieu du XVIe siècle, il ressort qu'à cette époque les commerces suivants avaient leur propre boutique sur le Ponte Vecchio : 3 bouchers, 3 charcutiers, 5 cordonniers, 2 charpentiers, 2 marchands de grains, 1 verrier, 1 mercier, 1 brocanteur et une dizaine de vendeurs de marchandises diverses. On parle même d'une auberge marquée par l'effigie d'un dragon.

Ce n'est que grâce à un amateur d'art, tel que le Grand-Duc Ferdinand Ier, que l'indignation des vendeurs du Ponte Vecchio a pris fin.

En traversant ce couloir, jetant un coup d'œil au Pont, il avait remarqué le manque de décorum dans la plupart des boutiques, la puanteur qui régnait dans l'air, le chaos et la vulgarité de certaines boutiques.

Ainsi, le 25 septembre 1593, le Grand-Duc promulgua un décret ordonnant l'expulsion de tous les locataires indélicats et stipulant en même temps que les locaux libérés seraient attribués exclusivement aux orfèvres, bijoutiers et argentiers. L’objectif ultime était de faire du Ponte Vecchio « un lieu fréquenté par les gentlemen et les étrangers ».

Ainsi arrivèrent les 41 orfèvres et les 8 bijoutiers et cette concentration d'activités de produits de luxe et de bijoux de collection, destinée à se perpétuer dans le temps, donna au Ponte Vecchio une force d'attraction unique pour les personnes fortunées d'Europe.

L'arrivée constante d'une clientèle riche et internationale a contribué à l'image du Pont, le faisant le centre névralgique d'une Florence riche et prestigieuse qui aspirait à posséder des bijoux, des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles et des colliers créés sur le Ponte Vecchio .

A cette époque, les orfèvres du Ponte Vecchio , afin d'utiliser au mieux l'espace disponible, d'exposer leurs produits et en même temps d'augmenter la sécurité des magasins, inventèrent les fameuses « madielle », fermetures pliantes en bois et en fer que nous pouvons encore admirer aujourd'hui.

Du XVIIe à la fin du XIXe siècle

Au XVIIe siècle et au siècle suivant, les différentes boutiques n'étaient pas des lieux réservés exclusivement à la vente, mais aussi des ateliers de production d'orfèvrerie et de bijouterie. Ces pièces étaient disposées pour la plupart sur deux étages et s'ouvraient sur le Pont par une étroite porte d'entrée munie, de part et d'autre, de bancs de pierre posés sur un mur de soutènement.

Le XVIIIe siècle est avare d'informations et d'images concernant le Ponte Vecchio , mais nous savons que d'autres ont été encore surélevées pour peu qu’elles n’étaient pas affectées par le couloir de Vasari, presque comme pour chercher un alignement en hauteur avec ce dernier. Au XVIIIe siècle encore, les architectes et les urbanistes formulent des projets visant à donner une nouvelle structure à l'ensemble du pont, dans une tentative de répondre à ce besoin d'ordre et de symétrie en contraste avec la réalité des bâtiments empilés de manière aléatoire et désorganisée.

Les voyageurs et les touristes, notamment anglo-saxons, ont cependant commencé à le considérer comme extraordinairement « pittoresque ».

En 1841, pour donner plus de décorum et aussi pour remplacer les toits en bois qui s'étaient dégradés et qui étaient placés de manière à couvrir les marches, la municipalité avait chargé l'ingénieur Casini du projet de supprimer les toits et de construire une terrasse continue avec une balustrade. L'architecte Giuseppe Martelli a également fait deux propositions rejetées, notamment celle de fermer la rue avec une structure en fer et en verre comme les centres commerciaux parisiens.

Malheureusement, les résultats ne furent pas positifs pour l’harmonie du Pont, car ils n'apportèrent ni ordre ni symétrie, mais augmentèrent plutôt la variété des élévations et la continuité des fenêtres équipées de « madielles ».

Le 3 novembre 1844, une terrible crue se produisit sur le fleuve Arno, qui déborda soudainement de son lit et inonda les rues, les places et les maisons d'une grande partie de la ville.

De 1900 à nos jours

En 1901, la nouvelle association des orfèvres demanda à la municipalité de placer une fontaine portant le buste de Benvenuto Cellini, prince des orfèvres, pour célébrer le quatrième centenaire de sa naissance et d’y inscrire la citation d’Isidoro Del Lungo, consacrant « les glorieuses traditions du génie florentin et du travail pacifique ».

En 1938, à l'occasion de la visite d'Hitler en Italie et en particulier à Florence, on raconte que Mussolini fit abattre une partie du mur d'origine du couloir Vasari pour créer de grandes fenêtres d'où le Führer pouvait profiter du panorama florentin.

À l'été 1944, lorsque les Allemands décidèrent de faire sauter tous les ponts de la ville pour stopper l'avancée ennemie, le seul à échapper à la destruction fut le Ponte Vecchio en raison de son ancienneté et de sa notoriété et de l'intervention de Gerhard Wolf (voir la plaque placée en 2007 sur la petite place sous les loggias), mais l'accès à celui-ci était toujours bloqué en raison de la destruction des bâtiments environnants.

En 1955, à la fin de la guerre, une campagne de consolidation fut entreprise qui comprenait le chaînage des pieux, le comblement de l'érosion de la dalle de fondation par des graviers et des coulées de béton et la protection de la dalle elle-même par un des vannes à construire en aval. Malgré l'urgence de l'intervention, les travaux ont été brusquement interrompus.

En 1958, après la fermeture du pont à la circulation automobile, un programme d'investigations plus approfondies a été réalisé visant à mieux vérifier la stratigraphie du sous-sol, la conformation de la dalle de fondation et les conditions des fondations des piliers et des culées.

En 1959, les premiers contrôles sur les conditions statiques du Corridor Vasari furent effectués par la Surintendance des Monuments, qui mit immédiatement en évidence une situation statique préoccupante, avec une déformation de la structure et un mur en surplomb instable pouvant provoquer son effondrement. Cette situation a été immédiatement résolue en installant une série de tirants clairement visibles et en planifiant un projet de restauration complet.

Comme par le passé, la nature s'est moquée des hommes : Florence a été durement touchée par la célèbre inondation du 4 novembre 1966. Cette nuit-là, seuls quelques-uns ont été prévenus et ont pu au moins essayer de sécuriser leurs biens.

Le Ponte Vecchio a résisté à l'impact et a offert une aide généreuse à ses citoyens, leur permettant de sécuriser toutes les œuvres d'art et offrant à nouveau un passage solide. Les dommages causés à l’ensemble du patrimoine artistique de Florence furent énormes.

Vendredi 4 septembre 1966 - la plus haute crue de l'Arno de mémoire d'homme

Le Ponte Vecchio a résisté, mais beaucoup de boutiques furent démolies

Immédiatement après l'inondation, les travaux ont repris sur la structure du Ponte Vecchio. Une deuxième intervention de consolidation fut réalisée mais entre juin 1977 et novembre 1980, le niveau des fondations fut abaissé d'un mètre. Le Pont reprit ainsi son activité.

Restauration et réouverture du Corridor de Vasari

Après huit années de fermeture, le Corridor Vasari des Offices, a rouvert ses portes le 21 décembre 2024 ses portes à Florence : la date inscrite sur le calendrier est le 21 décembre 2024. Ce “tunnel aérien”, voulu par le Grand Duc de Toscane, Cosme Ier et construit en 1565 par l’architecte Giorgio Vasari, a toujours eu une fonction pratique: permettre aux souverains de la ville de se déplacer en toute sécurité et à l’abri des regards entre le Palazzo Vecchio et leur résidence du Palazzo Pitti, en traversant le cœur de la ville et en franchissant le Ponte Vecchio.

Diaporama du trajet du Corridor de Vasari

dans le sens Palazzo Pitti-Palazzo Vecchio (sens opposé à la visite guidée)

La fermeture du Corridor de Vasari en 2016 avait été nécessaire pour effectuer des travaux de mise en conformité avec les règles de sécurité et procéder à une restauration en profondeur. En effet, la dernière intervention remontait à 1996 et la structure avait besoin d’être consolidée pour garantir la sécurité des visiteurs et préserver son intégrité. Les travaux, qui ont débuté en 2022, ont représenté un coût total d’environ 10 millions d’euros, auxquels s’est ajouté un million de dollars offert en 2023 par un entrepreneur américain. L’objectif de la restauration n’était pas seulement de répondre aux critères de sécurité, mais aussi de rendre au Corridor sa beauté d’origine, en préservant la structure historique et en restaurant les espaces pour accueillir les visiteurs de la meilleure façon possible.

Le nouveau Corridor de Vasari a été entièrement rénové, tout en conservant son charme historique. Long de plus de 750 mètres, le parcours permet de traverser la ville d’en haut, en passant par le Ponte Vecchio et en profitant d’une vue panoramique sur Florence et ses monuments les plus emblématiques, tels que le Duomo, le Palazzo Vecchio et les jardins de Boboli. Le parcours se termine à l’entrée du jardin, avec une vue qui plonge le visiteur dans la beauté intemporelle de la capitale toscane.

Une restauration qui allie art, histoire et modernité

La restauration a nécessité un engagement considérable en termes de temps et de ressources : le projet a été présenté en février 2019 après 18 mois d’études, de recherches et d’investigations impliquant des dizaines de spécialistes appelés à travailler sur le projet, qui comprend plus d’un millier de pages d’analyses et de rapports, 2435 photographies et de nombreux tests de matériaux. Les travaux ont coûté 10 millions d’euros , plus un million offert par l’entrepreneur américain Skip Avansino, et ont commencé en 2022 pour s’achever en 2024.

La structure a été consolidée pour assurer la sécurité antisismique et les intérieurs ont été restaurés, y compris les plâtres, les terres cuites et les sols carrelés, restituant ainsi le charme du Corridor tel qu’il apparaissait à la fin du XVIe siècle. Un système de vidéosurveillance et l’intégration de rampes et d’ascenseurs ont permis de rendre le parcours accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite.

La création de nouvelles sorties de secours a constitué un aspect essentiel du projet. Cinq nouvelles sorties ont été aménagées le long du parcours, dont une dans l’Oltrarno, sur la rive gauche du Ponte Vecchio, et une dans le Cortile delle Cacce dans les jardins de Boboli, afin de garantir une évacuation rapide en cas d’urgence. Ces opérations ont été réalisées de manière à ne pas compromettre l’intégrité historique de la structure, en alliant innovation et respect du passé.

Une expérience unique pour les visiteurs

La visite du Corridor de Vasari combinée avec la visite du musée des Offices est limitée dans le temps, avec un maximum de 25 personnes par groupe, et l’accès n’est autorisé que dans un seul sens, des Offices vers les Jardins de Boboli. Le parcours commence au premier étage de la Galerie des Offices, accessible depuis la zone de la Chapelle vénitienne, et se termine à la sortie du Palais Pitti.

Le Corridor de Vasari sera ouvert du mardi au dimanche, avec des horaires d’entrée allant de 10h15 à 16h35 pour le dernier groupe. Pour garantir une expérience exclusive, les groupes de visiteurs sont accompagnés de deux membres du personnel, qui fournissent des informations et une assistance pendant la visite. Le billet Uffizi-Vasariano comprend également une entrée anticipée aux Offices, ce qui permet aux personnes qui réservent de visiter le musée avant de parcourir le Corridor.

"Pour le complexe des Offices, il s’agit d’un moment stratégique qui permet de restaurer l’unité de son histoire monumentale et de ses collections, ainsi que sa facilité d’utilisation » déclare Simone Verde, directeur des Offices. Cette ouverture va en effet de pair avec le travail systématique de réaménagement et de recomposition muséale qui est en cours et qui voit le complexe Vasari des Offices faire l’objet du même soin que Boboli et Palazzo Pitti’.

Auparavant, il accueillait plusieurs centaines d’autoportraits de grands artistes comme Rembrandt, Vélasquez, Titien et Raphaël, issus de la plus grande collection d’autoportraits au monde. Mais après la crue de l’Arno en 1966, les œuvres ont commencé à être déplacées vers le musée des Offices, pour finalement toutes y être transférées en 2016.

Ce passage secret – emprunté par des personnages du film Païsa de Roberto Rossellini (1946) et par Tom Hanks dans l’adaptation au cinéma du roman Inferno de Dan Brown (2016) – s’inspire du « Passetto di Borgo », couloir de secours surélevé de 800 mètres reliant le Vatican au château Saint-Ange, dans lequel le pape Clément VII (de son vrai nom Jules de Médicis) était resté coincé durant sept mois suite au sac de Rome de 1527. Dès l’année de son dévoilement, le corridor de Vasari a donné à Catherine de Médicis l’idée d’un passage couvert reliant le Louvre au palais des Tuileries : la future Grande Galerie du Louvre.

Restauration du Ponte Vecchio en 2025-2026

Interventions précédentes

En 1754, le conduit royal est construit. Il s'agit d'un tuyau de distribution d'eau (peut-être deux) qui a nécessité de creuser une tranchée longitudinale sur toute la longueur du pont, afin de placer ce conduit sous la chaussée du pont, dans la pierre, immédiatement au-dessus des clés de voûte des arches. Cette même année, les boutiques subissent des modifications esthétiques.

Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, bien qu'ayant détruit une grande partie des zones environnantes, ont épargné le pont (même si les Allemands l'ont rendu inutilisable en endommageant les zones environnantes). Peu de temps après la libération de Florence, Roberto Rossellini a filmé certaines scènes de son film « Païsa » autour du Ponte Vecchio et dans le Corridor de Vasari. On y voit bien les destructions aux alentours du pont.

Malgré tout, en 1948, la surintendance a effectué des relevés des lésions et a décidé d'une intervention de consolidation, qui a été réalisée dans les années 1950. Les travaux de consolidation se poursuivirent au cours des décennies suivantes : en 1967, la société Rodio & C. réalisa la consolidation des piliers et des culées, le scellement des arcs avec des tirants métalliques, la consolidation des arcs et le redressement des murs longitudinaux du Corridor Vasari, tandis qu'en 1977 le sol des stalles fut abaissé. Les dernières enquêtes remontent à la période de deux ans 1994-1995.

Retauration complète du pont

Les nouveaux travaux de restauration conservatrice du Ponte Vecchio ont débuté à l'automne 2024. Il s'agit de la première restauration d'une telle ampleur et d'une telle complexité technique dans l'histoire séculaire du pont. La restauration concernera tous les éléments du pont, y compris les arcs, les voûtes, les piliers, les culées, les murs d’aile, les façades, le pavage et les parapets des deux places centrales. Parallèlement, des travaux seront réalisés pour améliorer la gestion des eaux pluviales. Le Ponte Vecchio, bien que stable et ancré, présente les signes typiques d'exposition aux agents atmosphériques et aux crues fluviales.

Les opérations prévues comprennent la désinfestation et la désinfection des surfaces pour éliminer les algues, les mousses, les lichens et les mauvaises herbes ; nettoyage des matériaux des dépôts atmosphériques, des substances chimiques transportées par les eaux de pluie, des efflorescences salines et des croûtes provenant de substances polluantes ; l’élimination des charges et substances inappropriées appliquées lors d’interventions précédentes ; consolidation des matériaux par remplissage, micro-remplissage et présentation esthétique pour combler les discontinuités et résister aux agents de dégradation ; la consolidation des fissures, fractures et lésions majeures, ainsi que la réparation des articulations détériorées ou manquantes ; la reconstruction des éléments en pierre et des couches de plâtre, le cas échéant ; la protection des surfaces en pierre, en plâtre et en métal ; la réfection des joints et le remplacement des éléments fortement dégradés ; la restauration du dallage en pierre et des corniches en pietra serena sur les parapets des petites places.

Le calendrier prévoit le début des travaux de pavage en octobre/novembre 2024, des travaux sur les piles et les culées du pont à l'été 2025 et des travaux sur les façades à l'été 2026. Le coût total du projet s'élève à 2 millions d'euros.

Pour conclure, un diaporama de quelques vues du Ponte Vecchio et de ses boutiques