Basilique franciscaine Santa Croce

Basilique Santa Croce, avec, à gauche, la statue de Dante Alighieri en marbre de Carrare, par Enrico Pazzi (1865) pour le 6e centenaire de la naissance du poète, et à droite, le dôme de la chapelle des Pazzi, conçue par Filippo Brunelleschi

L'édification de la basilique de Santa Croce à Florence débuta en 1294 ; il s'agit de la plus grande église franciscaine au monde. Construite aux frais du peuple et de la République florentine, elle s'éleva sur les fondations d'une petite église bâtie en 1252 par les frères peu de temps après la mort de saint François. Les restes de l'ancien édifice ne purent être localisés qu'en 1966 quand, à la suite des inondations qui envahirent et dévastèrent la ville, une partie du pavement de l'église actuelle s'effondra.

Dès son origine, l'histoire de Santa Croce est très intimement liée à l'histoire même de Florence. Au cours des sept siècles qui se sont écoulés depuis sa fondation, elle a constamment fait l'objet de remaniements et de nouveaux projets de modernisation, acquérant ainsi au fur et à mesure de nouvelles connotations symboliques : de sa nature primaire d'église franciscaine jusqu'à acquérir le rôle de municipe religieux pour les grandes familles et les corporations de la Florence médicéenne, de laboratoire et d'atelier artistique — humaniste tout d'abord puis Renaissance — jusqu'à centre théologique, de panthéon des gloires italiennes jusqu'à muer en un lieu de référence, au xixe siècle, de l'histoire politique de l'Italie pré et post-unitaire.

On peut y découvrir des œuvres de Cimabue, Giotto, Brunelleschi, Donatello, Vasari, Ghiberti, Bronzino, Canova. La présence d'oeuvres de Cimabue et de Giotto et de son école en fait un ouvrage très complet, précieux témoignage de l’art florentin des grands précurseurs des XIIIe et XIVe siècles (Duecento et Trecento).

Bien que sa façade fut dessinée dès la seconde moitié du XVe siècle (Quattrocento), elle ne fut construite qu'au XIXe siècle, entre 1857 et 1863, en style néogothique, faite de marbre blanc et vert.

Le Choeur et le Transept

En entrant dans l'église, traversons la nef (nous y reviendrons plus tard) vers le choeur, ou plutôt l'abside ou cappella maggiore. Elle date du XIVe siècle (Trecento) et est magnifiquement conservée. Le Christ en bois qui y est suspendu est du "Maître de Figline" et date d'environ 1340. L'appelation "Maître" pour des oeuvres datant de l'Antiquité ou du Moyen-Âge signifie que l'artiste n'a pas été identifié, mais qu'on a retrouvé plusieurs oeuvre attribuées à ce même artiste et qu'on a pu identifier qu'il provenait de Figline, ou y avait travailler. Figline est une bourgade d'environ 17000 habitants au sud de Florence, dans le Valdarno. Les fresques de la chapelle représentent la Découverte de la Vraie Croix d'Agnolo Gaddi et datent d'environ 1380. L'histoire décrite par ces fresques est insipére de La Légende Dorée de Jacques de Voragine, un Génois de l'Ordre des Prêcheurs ayant vécu au XIIIe siècle. L'histoire s'y déploie comme une bande dessinée et dans son concept, est très semblable aux fresques que réalisera Piero de la Francesca dans l'église franciscaine d'Arezzo au siècle suivant. Elle raconte l'histoire mythique d'Hélène, la mère de Contantin Ier, l'empereur qui reconnaîtra la religion chrétienne comme religion unique de l'Empire romain, partie pour Jérusalem pour y rechercher la vrair croix de Jésus. Elle s'enquière de savoir où est le Golgotha, et Ô miracle, il se trouve là juste à côté en plein Jérusalem. C'est une misérable petite butte que pourtant les évangiles décrivent comme si long à gravir à travers un chemin long et sinueux. On creuse quelques mètres, et Ô miracle, elles sont là, les trois croix, intactes après trois siècles. Celles des deux larrons et celle du Christ. Mais comment reconnaître celle du Christ ? Facile : l'inscription INRI de Ponce Pilate y était toujours accrochée. Et voilà. C'est une légende, mais aujourd'hui, chaque année des milliers de pélerins se précipitent à Jérusalem au Saint Sépulcre pour y voir le (soi-disant) tombeau du Christ, puis montent par une petite échele de deux à trois mètres pour se retouver au Golgotha, lieu où, selon la fameuse Légende dorée, on a retrouvé la vraie croix, et où donc Jésus aurait été crucufié. Tout cela est tellement simple. Je dirais simpliste. Ou plutôt pour les esprits simples. Mais cela fait entrer énormément d'argent dans les escarcelles de l'Église. Et tout cela a été mis en scène aux XIVe et XVe siècle, à l'époque de la prérenaissance et de la renaissance.

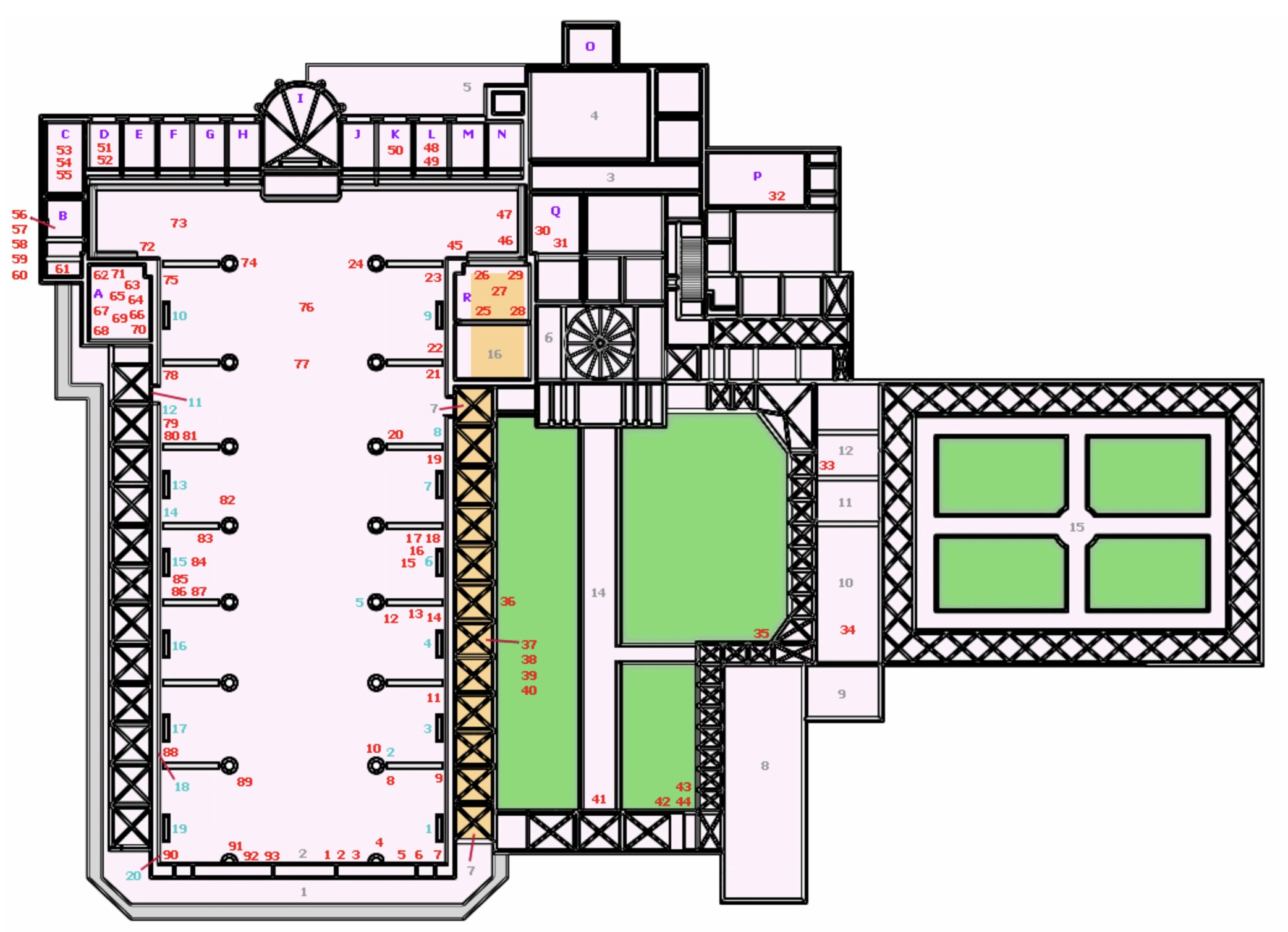

Plan de la basilique franciscaine Santa Croce,

ses deux cloîtres, les espaces réservés aux moines et la chapelle des Pazzi

Les légendes des endroits numérotés sont disponibles ici

En quittant la chapelle majeure pour se diriger vers les deux chapelles adjacentes dans la partie droite du transept, on trouve des trésors de l'histoire de l'art, tant l'artiste a contribué au renouveau de la peinture par rapport aux miniatures moyen-âgeuses et à l'art byzantin. Deux chapelles décorées de fresques de Giotto. Malheureusement très abimées avec de grandes parties manquantes. La première est celle des Bardi et les fresques de Giotto relatant la vie de Saint François d'assise. La seconde, sa voisine est la chapelle des Peruzzi. Les fresques de Giotto y relatent la vie des deux Saint Jean : Le Baptiste et l'Évangéliste.

À ne pas manquer non plus, dans la sacristie située à l'extrémité du bras gauche du transept : le Christ en bois de Donatello, datant d'environ 1412. Celui-la même que Brunelleschi avait critiqué en le traitant de "Christ paysan". Personnellement, si je compare cette sculpture sur bois de Donatello, à celle réalisée par Brunneleschi, et que nous avons vu à Santa Marie Novella, le christ paysan es criant de réalisme (ce que reprochait précisémment Brunelleschi) et est de bien meilleure facture. Il annonce ce maître de la sculpture qu'allait devenir Donatello, un des artistes révolutionnaires de la Renaissance et un de sculpteurs majeurs du second millénaire. Je ressens une profonde émotion quand je vois les oeuvres de Donatello. Émotion que je ne ressens pas devant le travail de Michel-Ange, ni même de Bernini ou de Canova. Ces trois-là étaient des génies de la précision et du détail, mais ils n'étaient pas des créateurs, des innovateurs. Donatello l'était. Le cinéma italien ne s'y est pas trompé, les trophées équivalents aux oscars ou aux césars sont des David de Donatello.

La Nef

Le Tabernacle de Donatello

En retournant dans la nef, on y trouve une autre oeuvre de Donatello, un de ses chefs-d'oeuvre : le Tabernacle de l'Annonciation, tout en marbre gris de Petra Serena, réhaussé de d'éléments en or. Il se trouve dans la sixième travée de la nef droite, juste à droite de la porte ouvrant sur le premier cloître. il est situé en 8 (bleu) sur le plan de l'église. L'ange Gabriel prosterné et Marie en méditation sont sculptés en relief, et on peut admirer le ciselement délicat des vêtements des deux personnages. Selon Vasari, ce tabernacle était au départ installé dans une chapelle qui a disparu et le tout était peint en polychromie Seul l'or n'aurait donc pas été dégradé par le temps.

Puisqu'on est maintenant dans la nef, il faut savoir que cette nef de Santa Croce sert de sépulture, et est donc à la mémoire des grands hommes de Florence d'abord, puis de l'Italie unifiée ensuite. Davantage que le Panthéon de Rome, la nef de Santa Croce st l'équivalente du Panhéon de la Montagne Sainte Geneviève à Paris. Parmi les nombreuses sépultures de la nef, constitués en majorité de dalles funéraires recovrant des tombes sous le sol, mais auusi de somptueux sacrophages le long des murs droit et gauche, citons en quelques-us dont les plus illustres:

Lorenzo Ghiberti

- en 83 dans la 4e travée gauche : la pierre tombale de Lorenzo Ghiberti, l'orfèvre et sculpteur des portes nord et est (pote du Paradis) du baptistère de la cathédrale Santa Maria del Fiore, et de son fils Vittorio

Galilée

- en 88, dans la deuxième travée gauche, le tombeau de Galilée, avec son buste sculpté par Girolamo Ticciati et la statue représentant l'Astronomie de Vincenzo Foggini ainsi que celle de la Géométrie par Girolamo Ticciati. C' est un hommage tardif puisque ce tombeau n'a été réalisé qu'en 1737. Condamné par l'église pour ses théories contestant les Saintes-Écritures qui considéraient que le soleil était le centre du monde, il n'eut pas le droit d'être enterré dans un lieu saint comme l'église de Santa Croce. Il fut en fait enterré en 1642 et de manière secrète dans la chapelle Médicis de l'église de Santa Croce (construite par Michelozzo et située en P sur le plan), dans un tout petit espace à gauche de l'autel. Son corps put enfin être officiellement déplacé dans l'église et ce tombeau, près d'un siècle plus tard. C'est l'un de ses disciples, Vincenzi Viviani, qui, dans son testament, fit en sorte de laisser suffisamment d'argent pour ériger ce monument à Galilée. Il y est d'ailleurs lui-même inhumé près de son maître.

Michel-Ange

- en 9, dans la première travée doite, faisant pratiquement face à Galilée, le tombeau de Michel-Ange. Un autre corps "déplacé". Michel-Ange était en effet décédé et enterré à Rome où il avait passé les trente dernières années de sa vie. C'est son neveu qui, secrètement, et contre l'avis du Pape, ce qui était risqué à l'époque, organisa le transfert du corps de Michel-Ange à Florence. Florence lui fit des funérailles grandioses dans l'église de San Lorenzo avant de lui donner son actuelle sépulture. Pendant longtemps, il y a eu des débats entre ceux qui pensaient que son corps était resté à Rome, et que son tombeau de Santa Croce n'étaient qu'un cénotaphe, et ceux qui pensaient que le transfert du corp avait bien eu lieu. À juste titre, puisqu'au début du XIXe siècle, on decida de trancher le débat en ouvrant le tombeau, et on y traouva bien les restes de Michel-Ange. Son tombeau fut dessiné par Giorgio Vasari. Le buste de Michel-Ange est l'œuvre de Battista Lorenzi, la statue de la "Sculpture" à gauche est de Valerio Cioli, celle de la "Peinture" au centre, de Batista Lorenzi, et celle de "l'Architecture" à droite, de Giovanni Bandini. Le tombeau comme on peut le voir sur les photos ci-dessous, est abimé surtout dans sa partie inférieure. Comme nous le verrons au chapitre suivant de cet article, Santa Croce, située dans la zone la plus basse de Florence et à proximité de l'Arno. Elle a été très fort touchée par les inondations dévastatrices du 4 novembre 1966. La partie abimée du tombeau montre le niveau que l'eau a atteint.

Dante Alighieri

- en 11, dans la deuxième travée, immédiatement après celle de Michel-Ange, se trouve le cénotaphe de Dante Alighieri, autre monument funéraire majestueux. Pourquoi un cénotaphe, alors qu'il avait bel et bien été construit pour y recueillir le corps du poète ? Il faut remonter pour cela aux XIIe XIIIe et XIVe siècles. Entre le cités-états d'Italie, et surtout en Toscane, il y avait une opposition permanente entre ceux qui considéraient que l'Empereur du Saint-Empire Romain Germanique avait autorité pour nommer les évêques et les abbés d'Italie (ceux-là étaient les Gibelins) et ceux qui considéraient que cette autorité revenait au pape (les Guelfes). Cela engendra des conflits interminables, surtout au tournant des XIIIe et XIVe siècles, à l'époque où vivait Dante. Dante était très impliqué dans la politique de la cité de Floence et était un Guelfe convaincu. Les Guelfes ont d'ailleurs très vite dominé Florence à cette époque. Il s'implique dans plusieurs expéditions contre les Gibelins de Bologne et de Pise, et surtout Dante prend part à la bataille de Campaldino de 1289 contre la cité gibeline d'Arezzo, qui se soldera par un victoire florentine, et qui asseoira le pouvoir de Florence sur la Toscane. Dante fit partie des Prieurs de Florence, ceux qui dirigeaent la cité depuis le Palazzio Vecchio et dont le mandat changeait tous les deux mois. Mais très vite, l'instabilité règna à nouveau entre Guelfes Noirs et Guelfes Blanc. Cela conduisit à une guerre civile fraticicide au point de se brûler les maisons les uns les autres. Les Guelfes Noirs s'en remettaient pleinement à l'autorité papale, tandis que les Guelfes blancs réclamaient plus d'autonomie pour la cité. Dante était un Guelfe blanc. Et en tant que membre du Conseil des Cinq cents, il partit en délégation à Rome pour tenter une démarche de conciliation. Sur le chemin de retour, il apprend que les Guelfes noirs ont pris pleine possesson de la ville et qu'il y est condamné au bucher. Avec plusieurs compagnons Guelfes blancs, il choisit le chemin de l'exil. Il cherche refuge auprès de cités du nord de l'Italie : Milan, Véronne, Sienne, même Arezzo, s'arrête à Padoue, avant finalement de continuer vers Ravennre chez le podestat Guido Novello da Polenta. Il y meurt de la malaria le 14 septembre 1321. C'est donc là que se trouve sa sépulture. Et malgré les insistences répétées des Florentins pour rapatrier son corps à Florence, Ravenne a toujours refusé de rentre Dante à ceux qui l'avaient condamné à mort puis banni. C'est ainsi que Florence ne garde de son plus illustre poète, auteur de la Divine Comédie, qu'un cénotaphe et une statue devant sur la Piazza Santa Croce.

Nicolas Machiavel

- en 18, dans la quatrième travée de droite, se trouve le monument funéraire de Nicolas Machiavel, historien, philosophe et homme politique florentin, dont la pensée a fait évoluer la politique vers la politique moderne. Républicain et longuement opposé aux Médicis, ses idées ont inspiré les républicains anglais du XVIIe siècle, ainsi que les révolutions américaines et françaises du XVIIIe siècle. Il se ralliera cependant aux Medicis et au pape Clément VII, issu de la famille des Medicis pour protéger Florence, avec l'aide de l'armée française, contre les troupes de Charles-Quint commandées par Charles III de Bourbon. Ces mêmes troupes, composées d'Espagnols, d'Italiens et surtout de luthériens germaniques, tous mal payés, se livreront au sac de Rome pendant dix mois, de mai 1527 à février 1528. Nicolas Machiavel meurt à Florence, peu de temps après le début du sac de Rome, le 21 juin 1527, d'une péritonite. Il est enterré à Santa Croce dans le caveau de sa famille, et ce n'est que vers la fin du XVIIIe siècle que son monument funéraire est érigé dans cete quatrième travée. Il est surmonté d'une allégorie de la muse Clio, symbolisant l'Histoire et la Politique. La maxime sous son tombeau "Tanto Nomini nullum par elogium" signifie "Il n'y a pas d'éloge digne d'un tel nom"

Giachomo Rossini

- en 22, dans la septième et dernière travée de la nef droite, se trouve le monument funéraire du compositeur Giachoma Rossini (1792-1868). Rossini a vécu la plus grande partie de sa vie en France et fut d'abord inhumé au Père Lachaise (4e division) où le rejoindra Olympe Pélissier, sa seconde épouse (1799-1878) qu'il épousa en 1840 et qui gèrera ses affaires jusqu'à sa mort. Neuf ans après la mort d'Olympe Pélissier, le corps de Rossini est transféré à Santa Croce, et le caveau du Père lachaise est toujours là, mais n'est plus que son cénotaphe.

Giachomo Rossini est né à Pesaro, aujourd'hui dans la région italienne des Marche, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Marin, mais également d'Urbino, la ville natale du peintre Raphaël, mais aussi de la mère de Rossini, qui était chanteuse. Il est issu d'un milieu modeste, son père Giuseppe étant un petit fonctionnaire municipal, enthousiasmé par la Révolution française et les idées républicaines. C'est d'ailleurs ce qui les oblige à quitter Pesaro pour Bologne, car Pesaro retombant dans l'escarcelle des États pontificaux, Giuseppe y perd tous ses postes. À 14 ans, Giachomo entre au lycée musical de Bologne, et le premier instrument qu'il y apprend très facilement est le violoncelle. Rossini compose son premier opéra en 1812, à l'âge de 20 ans, mais il devra attendre 4 ans supplémentaires, ayant déjà à son actif une quinzaine d'opéras, pour être reconnu comme un des grands compositeurs de l'époque. C'est le Barbier de Séville, créé toujours à Bologne qui lui vaudra cette réputation. Rossini va complètement révolutionner l'opéra. Alors que jusque là, même chez Mozart, les opéras étaient construits autour d'une alternance de brillants arias séparés de très logs récitatifs, Rossini crée des blocs musicaux dans lesquels il alterne les rythmes, des récitatifs, des airs lents, des passages dramatiques et des passages enjoués, rythmés, rapides qui demandent une grande virtuosité. Il rend ainsi l'opéra beaucoup plus divertissant et aussi plus accessible à un public moins averti. Il aura une immense influence sur tous ses successeurs du XIXe siècle, et en particulier sur Giuseppe Verdi.

Rossini décide d'arrêter l'art lyrique très précocement, en 1829, avec une dernière oeuvre géniale, "Guillaume Tell" qui ouvre sur un Andante de violoncelles, comme s'il voulait rendre hommage ainsi à son premier professeur. Il placera 5 violoncelles dans cette ouverture, mais dans certaines interprétations, on en retrouve jusqu'à 10. Rossini n'a alors que 37 ans, mais a déjà composé 40 opéras. Après tout, ni Mozart, ni surtout Schubert n'ont vécu aussi vieux. Rossini est un édoniste. Il décide de profiter de la vie, et ne compose que quand il en a envie, et toujours des oeuvres moins sophistiquées que l'opéra, des mélodies, des cantates, quelques musiques sacrées et même quelques hymnes. Sa dernière oeuvre, en 1867 sera d'ailleurs un hymne à la gloire de Napoléon III en clotûre de l'Exposition Universelle de Paris de cette année-là.

Santa Croce, temple à la gloire des Italiens illustres

Rossini est donc né à Pisaro et mort à Paris. Il n'avait rien de toscan, même s'il résida quelques temps à Florence, mais parmi bien d'autres villes. À la mort de Rossini, et surtout au moment de son transfert à Santa Croce, l'Italie est maintenant unifiée, et la nef de la basilique Santa Croce devient le lieu de sépulture et de mémoire des personnages illustres, plus seulement de Florence, mais de l'Italie toute entière. On trouve donc dans cette nef de nombreuses pierres tombales mais ausi de monuments funéraires de personnes ayant joué un rôle notoire dans l'Italie de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle. Certains sont absents mais représentés par des plaques commémoratives. C'est la cas de celle à la mémoire de Donatello, par Urbano Lucchesi, datée de 1895, située dans la 6e travée de gauche, en 80. Donatello, on l'a vu précédemment, est inhumé dans la crypte de la basilique San Lorenzo, l'église des Medicis. C'est le cas également pour Raphaël (Raffaello Sanzio) dont la plaque commémorative se trouve dans la 4e travée de gauche, en 87.

La Chapelle des Pazzi

Quittons maintenant l'église elle-même par la porte de la 6e travée droite, juste à côté du tabernacle de Donatello. Nous nous retrouvons dans le premier cloître, et sur notre gauche, tout au fond de ce cloître se trouve la très célèbre chapelle des Pazzi, dont les plans ont été dessinés par Filippo Brunelleschi. C'est une des merveilles architecturales de la Première Renaissance du Quattrocento, et comme pour San Lorenzo, une rupture avec le gothique et une retrouvaille de la pureté des lignes des temples grecs. Il est très vraisemblable que si Brunelleschi en a dessiné les plans (on y retrouve clairement le style qu'il affectionnait), l'essentiel des travaux a été effectué par ses assistants, dont Giuliano da Maiano, celui-là même qui a finit la lanterne fermant la coupole de Santa Maria del Fiore, et Michelozzo. Les médaillons en céramique représentant les douze apôtres en blanc sur fond bleu sont de Luca della Robbia, le grand céramiste florentin du Quattrocento. Vasari le cite d'ailleurs parmi les cinq grands artistes pionniers de la Renaissance : Masaccio, Ghiberti, Brunelleschi, Donatello et Luca della Robbia. Ces céramiques sont dites en "terracotta invetriata", c'est à dire une terre de Toscane cuite et vernissée et typique de l'art de la céramique italienne de cette époque. Les quatre médaillons polychromes entourant la coupole centrale, représentant les quatre évangélistes sont soit également de Luca della Robbia, ou de Brunelleschi, ou encore de Donatello. Leur attribution est incertaine.

Pour le reste, l'architecture intérieure est des plus simples, aux joiles proportions, toute en arcs et voûte à berceau. À l'exclusion des médaillons où le bleu domine, les murs sont blancs, coupés d'éléments architecturaux (arcs et pilastres) gris. Ces éléments gris sont en pietra serena, un grès provenant de carrières proches de Florence. Sur les murs de gauche et de droite, on obeserve la volonté de Brunelleschi de mettre en avant la perspective, sous forme de trompe-l'oeil : en reprenant le pourtour des murs et de l'arc de la voûte à mi-distance, par un arc et des frontons gris en pierra serena il crée l'illusion d'un agrandisssement de l'esapce au-delà des murs. Cette chapelle est un vrai bijoux du renouveau de l'architecture. Malheureusement, elle n'a jamais pu être terminée ni occupée, car les Pazzi, la famille la plus riche de Florence après les Medicis, s'est révoltée contre ceux-ci. Ils ont été défaits et bannis, et la chapelle est demeurée en l'état, jamais utilisée. Cela en 1478, plus de 30 ans après la mort de Brunelleschi.

Oeuvres notables de Santa Croce

Nous avons déjà évoqué les fresques de Giotto, le Crucifix de Donatello dans la sacristie à l'extrémité gauche du transept, ainsi que son tabernacle, dans la nef de droite, le tombeau de Michel-Ange par Giorgio Vasari et la chapelle des Pazzi de Brunelleschi.

Il nous reste à évoquer certaines oeuvres remarquables

Bronzino - Descente du Christ dans les limbes (1552)

Cette très belle oeuvre maniériste fut commandée par Giovanni Zanchini pour sa chapelle qui se trouvait alors dans la nef de gauche immédiatement après l'entrée principale. Ce tableau fut critiqué dès 1584 par la contre-réforme à cause de la présence de deux femmes partiellement dénudées. Il sera oublié pendant longtemps, sera exposé pendant peu de temps aux Offices au XIXe siècle, avant de se retrouver à Santa Croce en 1912 dans le grand réfectoire des moines (8 gris sur le plan). Les inondations de novembre 1966 l'ont fortement endommagé. Après sa restauration, il est maintenant exposé dans la chapelle Medicis (P) dont nous avons parlé plus haut en évoquant la première sépulture de Galilée.

Donatello - Saint Louis de Toulouse (1423-1425)

Louis d'Anjou (1274-1297), petit neveu de Louis IX (Saint Louis), est né et mort très jeune à Brignoles, près de Marseille. Il fut évêque de Toulouse durant la dernière année de sa vie. Il fut canonisé dès 1317 par le pape Jean XXII, qui était un de ses anciens vicaires judiciaires.

En Italie, il est devenu le Saint-Patron du parti des Guelfes qui demanda à Donatello d'en faire une statue en bronze pour une des niches de la façade principale de leur église Orsanmichele sur la Via dei Calzaiuoli. Donatello en réalisa aussi la niche. La statue mesurait 2m25 de haut et était la troisième plus haute statue en bronze construite depuis le début du Moyen-Âge. C'était surtout aussi la première statue en bronze exécutée par Donatello. Mais les complications politiques de l'époque firent que la statue ne put jamais occuper l'endroit qui lui était attribué. La niche fut occupée plus tard par le Christ et Saint Thomas, autre ensemble en bronze réalisé par Andrea del Verrocchio entre 1467 et 1483. On chercha un autre endroit pour le Saint Louis de Toulouse, et le second endroit considéré comme le plus prestigieux pour cette statue fut le couvent franciscain de Santa Croce, d'autant que Saint Louis de Toulouse y aurait résidé. L'oeuvre magistrale de Donatello est donc maintenat dans une niche dans un des murs de l'ancien réfectoire des moines (en 8 gris sur le plan).

Le crucifix de Cimabue (1272-1288)

C'est la plus ancienne oeuvre de Santa Croce. C'est aussi un symbole. Cimabue, au XIIIe siècle est, avant Giotto, un avant-gardiste du renouveau de l'art italien qui conduira à la Renaissance du Quattrocento (XVe siècle). Le Crucifix de Santa Croce est un grand crucifix peint a tempera et or sur bois, réalisé vers 1272-1288. Il est exposé au Musée de l'Œuvre de Santa Croce de Florence, plus précisémént dans le grand réfectoire (8 gris), comme le Saint Louis de Toulouse de Donatello. Le Musée de l'oeuvre regroupe toutes les parties situées au sud de l'église, qui étaient les lieux de vie des moines franciscains : les deux cloîtres et le batiments environnants. Le Christ de Cimabue est un des premiers Christus dolens se distinguant des Christ triomphant de l'époque gothique, dont les représentations avaient déjà été amorcées à Byzance.

Le Christ triomphant est fièrement perché sur sa croix, ne semble pas souffrir et ainsi, malgré son supplice, triomphe de ceux qui le mettent à mort.

Le Christ dolens au contraire se doit être un Christ mort, la tête penchée, les yeux clos ou énucléés, la douleur doit se marquer sur le visage, les plaies doivent saigner, le corps doit être déhanché et tordu de douleur, les côtes et les muscles doivent être apparents. De plus, les Christ dolens sur bois comme celui de Cimabue, ou comme plus tard, ceux de Giotto, comportent des rectangles à chaque extrémité de la croix. Celui de Cimabue a un triangle noir vide aux pieds, un rouge au sommet de la croix, qui portait la marque INRI effacée, à gauche, Marie en buste, pleurant, et à droite, Jean en buste, pleurant.

Le crucifix de Cimabue, symbole de la catastrophe de novembre 1966

Santa Croce est située dans une des partie les plus basse de Florence, très proche de l'Arno. Surtout ce qu'on appelle le Musée de l'Oeuvre, lla partie réservée aux bâtiments de fonctions des moines, et les deux cloîtres. Celui-ci est d'ailleurs accolé à la bibliothèque nationale dont l'entrée est à quelques mètres de la berge de l'Arno.

Santa Croce est située dans une des partie les plus basse de Florence, très proche de l'Arno. Surtout ce qu'on appelle le Musée de l'Oeuvre, lla partie réservée aux bâtiments de fonctions des moines, et les deux cloîtres. Celui-ci est d'ailleurs accolé à la bibliothèque nationale dont l'entrée est à quelques mètres de la berge de l'Arno.

L'Arno prend sa source dans les Apennins, au Monte Falterona. De là, il descend vers Arezzo, qu'il effleure, pour former une large boucle et s'engouffrer dans la vallée entre Apennins et monts du Chianti, d'où il se dirige vers Florence qu'il traverse, puis se dirige vers Pise à l'ouest, avant de se jeter dans la Mediterranée. Vu la situation de sa source et sa forte pente avant d'arriver dans le Valdarno, les crues de l'Arno ne sont donc pas rares en périodes de fortes pluies. Les périodes de grande pluviosité ont souvent lieu vers le début du mois de novembre. Les plus grandes crues de mémoire d'homme eurent lieu en 1333, 1557 et 1966. Mais le niveau de celle de 1966 dépassa celui des précédente. La seconde par ordre d'importance fut celle de 1333 qui eu lieu exactement à la même date qu'en 1966 : le 4 novembre. Celle de 1557 eut lieu le 13 septembre.

Le Crucifix de Cimabue, le second qu'il exécuta après celui de la cathédrale d'Arezzo, fut pendu en hauteur au-dessus du choeur avant d'être déplacé dans la sacristie au début du XVIe siècle. Il venait d'être transféré au Musée de l'Oeuvre, dans l'ancien réfectoire, accroché là beaucoup plus bas, lorsque les l'inondation de 1966 qui atteignit près de 5 mètres de hauteur à Santa Croce, le décrocha et le fit tomber dans l'eau et la boue, face peinte vers le bas, où il resta près de 24 heures. La plus grande partie de la surface peinte fut détachée du bois. On essaya d'en récupérer le maximum de petits fragments dans l'eau du réfectoire, et il fut transféré à la Citronelle de Boboli pour être restauré. Très vite il fut décidé de consolider la peinture conservée, mais de ne pas tenter de reconstituer les parties manquantes trop importantes, et de le conserver en l'état comme symbole de la catastrophe de 1966. Il retrouva d'abord sa place dans le réfectoire du Musée de l'oeuvre après sa restauration en 1975, il fut ensuite exposé dans un grand nombre de pays du monde puis pris place dans la sacristie (aussi appelée salle des novices) en 2013 car elle est située dans une partie haute de l'ensemble, avec une toiture haute également, à laquelle le crucifix est accroché par des chaînes.

Le second cloître

Lorsque nous avons visité Santa Croce en septembre 2017, une partie de la galerie du second cloître était occupée par une exposition de photos et de panneaux explicatifs détaillant les inondations de novembre 1966. Je ne sais pas si cette exposition est permanente, mais j'en ai photographié tous les panneaux. La prochaine section de cet article sur la Toscane sera consacrée à ces inondations qui furent une catastophe humaine ainsi qu'un désastre artistique sans précédent, mais aussi à l'origine d'un élén de solidarité de gens venus du monde entier pour sauver de la boue le maximum d'oeuvres et de manuscrits (toute la partie inférieure de la bibliothèque nationale fut ravagée), pour qu'ils puissent être restaurés. Les restaurations des oeuvres abimées par les inondations de 1966 sont toujours en cours aujourd'hui, 58 ans plus tard.