Les inondations de Florence du 4 novembre 1966

Per Firenze - Franco Zeffirelli (1966)

L'Arno prend sa source à seulement 120 kms de Florence au Monte Falterona dans les Apennins, d'où il dévale en direction sud, vers Arezzo, sur une soixantaine de kms. Il y passe très près, mais il forme une large boucle pour rejoindre la vallée située entre les Apennins d'une part, et les Monts du Chianti de l'autre. Là il coule alors vers le nord-ouest dans cette vallée qu'on appelle le Valdarno sur une autre soixantaine de kms avant d'atteindre Florence. Si en été, le niveau du fleuve est généralement bas, de fortes pluies en fin d'été et en automne peuvent engendrer des crues plus ou moins prononcées, favorisées par la forte pente de sa première partie, un sol assez imperméable, et le déboisement intensif, dénoncé déjà depuis plusieurs siècles. Ces crues provoquent des inondations assez fréquentes à Florence, la plupart fort heureusement sans gravité.

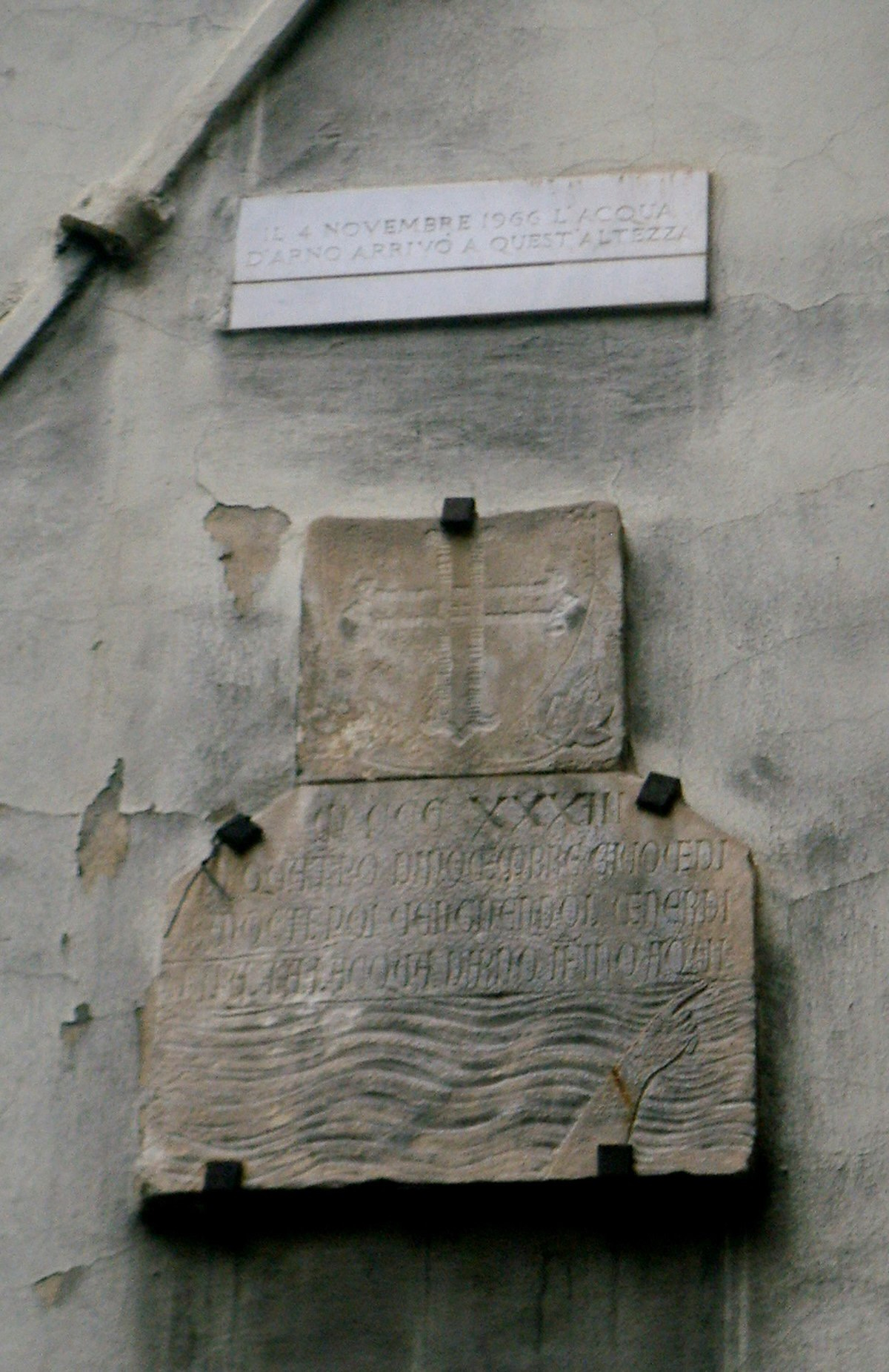

Mais, de mémoire humaine, à quatre reprises au moins, ces inondations ont été dévastatrices, l'eau montant de plusieurs mètres dans les rues et les immeubles de Florence. Avant 1966, on en relève quatre importantes qui engendrèrent des catastrophes humaines, matérielles et artistiques : en 1333, 1547, 1557 et 1844. Celle de 1333 fut la plus dévastatrice. L'eau monta jusqu'à 4 mètres aux endroits les plus bas de la ville. Il avait plus sans presque discontinuer pendant des semaines, avant que l'eau n'envahisse la ville le 4 novembre 1333. Déjà le déboisement était mis en cause, mais surtout le nombre de berges basses pour permettre la pêche, et les nombreuses dérivations aménagées pour alimenter les moulins à eau servant au travail de la laine. Le travail et le commerce de la laine était effectivement à cette époque une des principales ressources économiques de la ville. Il comportait ne nombreuses phases, le lavage, le cardage, le peignage, le filage, le tissage, le foulage, la tenture. La plupart de ces étapes nécessitaient de l'eau, et donc se pratiquaient au bord de petits canaux de dérivation le long du fleuve, ralentissant son débit et faisant monter son niveau. Les noms de nombreuses rues témoignent encore de cette époque : via dei Tintori, via dei Lavatoi, via delle Caldaie (rue des Chaudières : les chaudières utilisées par les artisans de l'Arte della Lana pour chauffer l'eau destinée à la teinture) ...

Le récit et les hypothétiques causes de ces graves inondations de 1333 ont été documentées par Giovanni Villani et sont reprises dans un l'article de Laurence Moulinier et Odile Redon. L’inondation de 1333 à Florence : récit et hypothèses de Giovanni Villani. Médiévales, 1999, 36, pp.91-104.

L'inondation de 1333 a été suivie de plusieurs autres de moindres intensités dans les années suivantes. Il faut dire qu'après plusieurs siècle du Moyen-Âge au climat particulièrement doux, se succédait maintenant, en ce début de XIVe siècle, une période nettement plus froide et humide qui marque le début du "Petit Âge Glaciaire". Pendant ces années, dans le nord de l'Europe, Belgique, Hollande, Allemagne, Angleterre, les récoltes sont mauvaises, le blé ne sèche pas et pourrit dans les granges. C'est là une période où les famines étaient fréquentes.

Une analyse intéressante des inondations de Florence du XIVe et XVe siècle, donc principalement celles de 1333 et 1557 a été écrite dans l'ouvrage "Au Fil de l'Eau, Ressources, risques et gestion du Néolithique à nos jours", Études réunies par Christèle BALLUT et Patrick FOURNIER, par Francesco Salvestrini, "Les inondations de l’Arno à Florence aux XIVe et XVe siècles, risques, catastrophes, perceptions", pages 325 à 334.

Dans la nuit du vendredi 4 novembre 1966, à la suite d'une vague exceptionnelle d'intempéries, l'Arno a inondé une grande partie de Florence, aussi bien le centre historique que plusieurs faubourgs. Deux jours plus tard, le 6 novembre, l'eau se retire à nouveau, laissant la ville dans une situation catastrophique sans précédent : dans certaines zones, l'eau atteint jusqu'à cinq mètres de haut. Le musée de Santa Croce, où l'eau a atteint une hauteur de cinq mètres et deux centimètres, a été décrit comme « l'épicentre de la catastrophe ».

Les inondations de Florence de 1966 sont un des événements les plus marquants qu'a subi la ville de Florence depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le flot de boue véhiculé par la crue du fleuve Arno a en effet causé des dommages considérables dans toute la ville, détruisant les moyens matériels de nombreuses activités humaines et, en particulier, de nombreuses œuvres d'art conservées depuis la Renaissance.

Historique

Niveaux des eaux, 1966 et 1333

Après un mois d'octobre déjà très pluvieux dans la région, une pluie intense et continue s'abat sur Florence à partir du 2 novembre 1966. Deux barrages situés en amont de la ville (Levane et La Penna) commencent à déborder et les vannes sont alors ouvertes en grand, de peur que les barrages ne cèdent complètement.

Dans la nuit du 3 au 4 novembre 1966, le fleuve Arno casse ses levées et le niveau de l'eau monte dangereusement. Les premiers dommages se manifestent directement sur le célèbre Ponte Vecchio et les boutiques qui y sont installées.

À 4 heures, les eaux de l'Arno pénètrent dans le Lungarno Benvenuto Cellini, s'écoulent le long de la Via dei Renai et submergent une grande partie de l'Oltrarno historique, les quartiers de San Niccolò, Santo Spirito, San Frediano, l'Isolotto et San Bartolo a Cintoia, ne s'arrêtant qu'à Soffiano et dans les faubourgs de Scandicci.

De l'autre côté, l'eau commence à se déverser dans le quartier de Santa Croce et la fourniture d'électricité est interrompue.

À 6h50, le parapet de la Piazza Cavalleggeri s'effondre : la coulée de boue dévastatrice inonde la Biblioteca Nazionale Centrale et le quartier de Santa Croce, transformant la ville en un seul et large fleuve.

Après avoir inondé les quais, le fleuve déborde dans toute la ville qui comporte de nombreuses cuvettes topographiques et atteint rapidement le premier étage des maisons.

Les rues de Florence sont devenues un immense marécage de boue, mélange de débris et de mazout échappé des caves (approvisionnées pour l'hiver). La boue et l'eau entrent partout, que ce soit dans les églises, les musées ou la bibliothèque centrale, provoquant des dommages considérables sur le riche patrimoine artistique de la ville.

L'inondation fait 34 morts (17 à Florence même et 17 dans le reste de la Province). Le fleuve n'abandonne les rues de Florence que 2 jours plus tard, laissant la ville dans une situation catastrophique : il manque vivres, pain, énergie électrique et eau potable. La crue dépasse les 4,92 m dans la ville atteignant un maximum de 6,70 m.

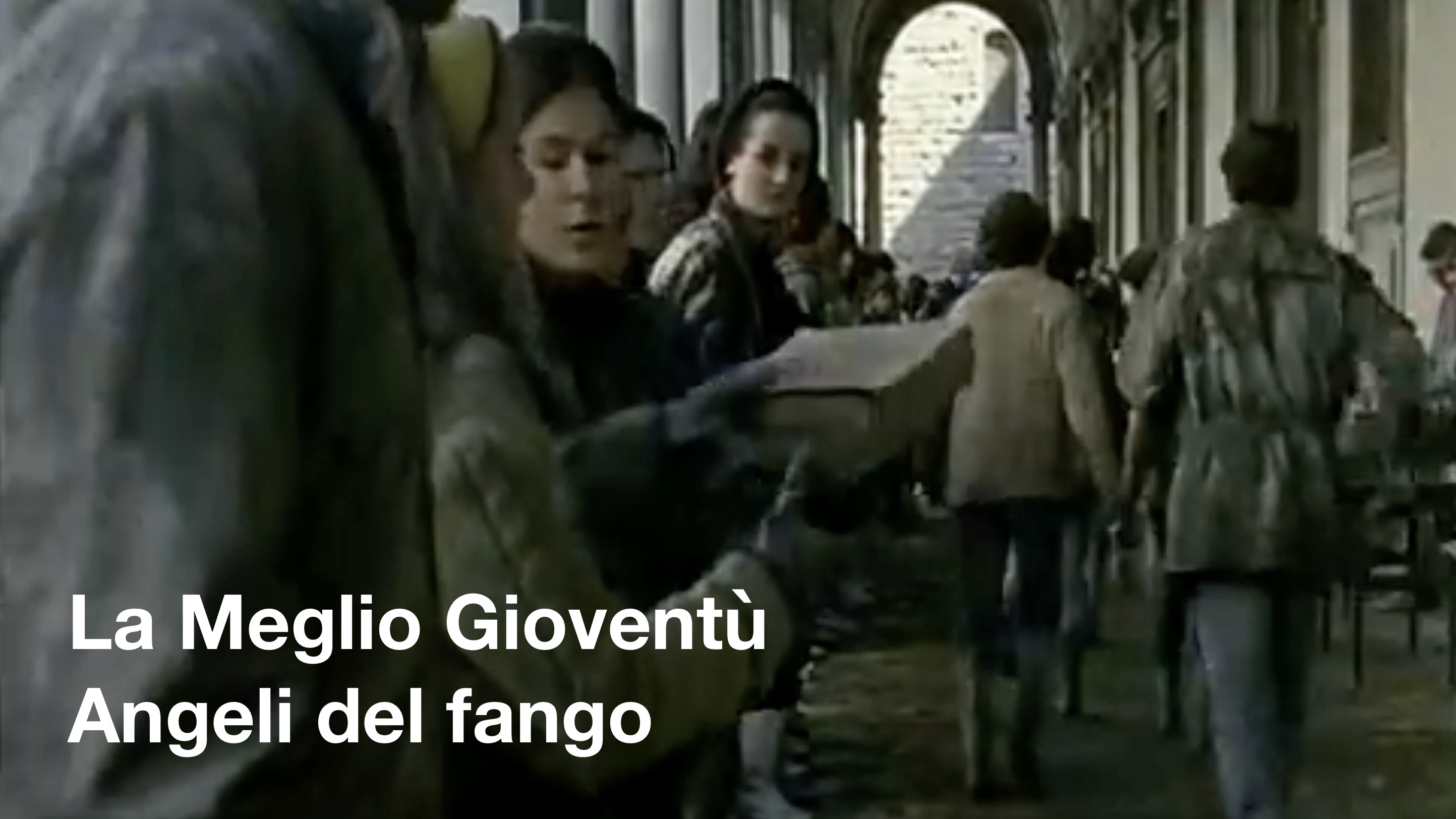

Les secours affluent de toute l'Italie ainsi que des volontaires (beaucoup d'étudiants) du monde entier. On les appellera les Mud Angels (les Angeli del fango en italien) et une stèle sera érigée pour rappeler leur action. Aux États-Unis, le sénateur Ted Kennedy annoncera à la télévision la création du C.R.I.A. (Committee for the Rescue of Italian Art) sous son patronage et celui de Jacqueline Kennedy.

Bilan après la catastrophe

Niveaux des eaux, 1966 et 1557

On compte 50 000 familles sans abri, 15 000 voitures détruites jonchent les rues, 6 000 boutiques sont ravagées. Le pont dell'Anchetta, inauguré en 1949, est détruit.

L'eau est entrée dans le Baptistère, au Palazzo Vecchio, dans la Cathédrale en provoquant partout de grands dommages à de très nombreuses œuvres d'art, dont les 8000 toiles qui sont entreposées dans les sous-sols des Offices et dans ses ateliers de restauration.

La Bibliothèque nationale centrale de Florence

La Bibliothèque nationale centrale de Florence voit ses collections détruites ou endommagées par centaines de milliers de volumes. Ses archives photographiques disparaissent, dont certaines qui étaient les seules traces d'œuvres détruites ou volées pendant la guerre. D'après l'UNESCO, « plus de deux millions de volumes rares et irremplaçables et d'innombrables manuscrits sont sérieusement endommagés ».

Le fond étrusque du musée archéologique national est entièrement détruit. Dans l'église Santa Croce envahie par 5 m d'eau et de boue, le Crucifix de Cimabue subit des dégradations irréversibles par l'eau qui en décolle la peinture. Cette œuvre n'a pu être que partiellement restaurée, 60% de la surface peinte ayant été détruite

Le mobilier, les fresques, la bibliothèque et les 90 rouleaux de Torah de la grande synagogue de Florence ont souffert. L'ensemble a été restauré grâce aux contributions de nombreuses communautés juives d'Italie et du monde entier.

Les collections du cabinet Vieusseux, centre culturel de Florence, ont été aussi largement endommagées8.

Le flot alla jusqu'au Chiostro Verde de Santa Maria Novella et y détruisit le bas des fresques.

Restauration des dommages

aux œuvres artistiques

À la suite d'une campagne mondiale de sensibilisation envers ces œuvres endommagées, tous les laboratoires de restauration publics florentins fusionnent pour former l’historique Opificio dei Medici à l'initiative d'Umberto Baldini (1921-2006) préalablement à la tête du Gabinetto di Restauro situé dans les locaux des Uffizi. Il en est directeur de 1970 à 1983. L'office, déjà connu sous le nom de l’Opificio delle pietre dure, devient l'Istituto Centrale per il Restauro (ICR).

Par ailleurs, Fred Licht engage lui aussi une campagne de sensibilisation dans les professions liées à l'art aux États-Unis et fonde le Committee to Rescue Italian Art (CRIA).

Quarante ans plus tard, la dernière Cène de Giorgio Vasari, toile géante de 6 m sur 2,61 m, arrive enfin en novembre 2006 dans l'immense atelier de l'Office après avoir erré d'un dépôt provisoire à l’autre. Sa restauration sera achevée en 2016, et elle regagnera le Grand Réfectoire du Musée de l’Oeuvre à Santa Croce, mais cette fois accrochée à des chaînes, pour être surélevée à la moindre alerte.

Angeli del fango, les anges de la boue

Les débris, les déchets et la boue étaient contaminés par des fuites de mazout. Des semaines de nettoyage ont été nécessaires pour les éliminer. De nombreux bénévoles appelés Angeli del Fango (les Anges de la boue) sont venus d'Italie et de l'étranger.

Carolyn Price Horton (1909-2001) était une relieuse américaine et une conservatrice-restauratrice de livres. Horton et des bénévoles connus sous le nom de « Mud Angels » ont aidé les musées et les bibliothèques de Florence, en Italie, à récupérer les livres et les manuscrits endommagés par la crue de l'Arno en 1966. Horton a mis au point de nouvelles techniques de conservation d'urgence qu'elle a également appliquées lors de l'inondation du Corning Glass Museum à Corning, dans l'État de New York, en 1972. Elle est considérée comme une pionnière de la conservation moderne des livres et du papier.

Santa Croce, l'épicentre de la catastrophe

L'Arno est sorti de son lit à 4 heures du matin et, en quelques heures, la bibliothèque nationale et le complexe de Santa Croce ont été submergés. Pendant la nuit, la ville a été recouverte d'eau, de terre et de boue. Trente-cinq personnes ont perdu la vie, dont 17 à Florence même ; de nombreuses victimes vivaient dans le quartier de Santa Croce.

Le crucifix de Cimabue

Le crucifix est une des œuvres majeures endommagées par les inondations de Florence de 1966 (avec l'intrusion de 4,88 m d'eau dans la basilique Santa Croce de Florence), qui ont imposé une longue période de fermeture des lieux et nécessité des restaurations profondes. Il est transféré à la Il faut attendre 1975 pour que les lieux rouvrent avec, symboliquement, la réinstallation de ce crucifix qui reste partiellement restauré pour rendre compte des dégâts causés par les eaux.

Le crucifix de Cimabue est devenu le symbole des effets dévastateurs de l'inondation. Le crucifix, peint à la détrempe sur bois (vers 1272) par l'un des plus importants peintres du XIIIe siècle, avait perdu la majeure partie de sa couche picturale. La première mesure prise a été de déplacer cette œuvre d'art de l'ancien réfectoire de Santa Croce sur un site en hauteur, à l’Orangerie du Jardin de Boboli ( Limonaia des Giardino di Boboli ) où furent déplacées un grand nombre d’oeuvres d’art dans l’attente d’être restaurées. En 1976, le crucifix a fait l'objet d'une importante restauration, au cours de laquelle les restes de la couche picturale ont pu être conservés. En 2013, après avoir été exposé dans divers grands musées du monde, il rentre enfin à Santa Croce, mais pour y être cette fois suspendu en hauteur dans la Sacristie (aussi appelée « salle des novices ») dans une partie haute de la basilique située près de la partie droite du transept.

Fresques

Les fresques nécessitent un traitement plus complexe. Normalement, l'eau, une fois évaporée, laisse une couche de sel résiduel sur la surface du mur qui l'a absorbée. Dans certains cas, le dépôt qui en résulte masque les images peintes. Dans d'autres cas, l'imperméabilité de l'enduit à fresque faisait que le sel restait coincé sous la surface, provoquant la formation et l'éclatement de bulles et le décollement de la peinture. L'adhérence de l'enduit au mur était aussi souvent gravement compromise. Une fresque ne pouvait être détachée que lorsqu'elle était complètement sèche. Pour sécher une fresque, les ouvriers creusaient d'étroites galeries sous la fresque, dans lesquelles ils plaçaient des éléments chauffants afin d'aspirer l'humidité par le bas (et non par l'extérieur, ce qui aurait endommagé encore plus les peintures). Quelques jours plus tard, la fresque était prête à être détachée.

Le mazout, dont de nombreuses œuvres d'art peintes étaient recouvertes, a été enlevé en appliquant un solvant à l'aide de papier de soie japonais qui a dissous le goudron. Un absorbant, tel que le talc, est ensuite étalé sur le papier de soie.

C’est ce qui a du être fait pour l’immense fresque du réfectoire : le « Cenacolo de Santa Croce (Albero della Vita, Ultima cena e storie sacre) » de Taddeo Gaddi, datant d’environ 1355, autrement dit, le Cénacle de Sata Croce, composé de l’Arbre de vie, la Dernière scène et histoires sacrées.

Les dégâts causés par l'inondation de 1966 ont nécessité l'enlèvement de l'immense fresque, ce qui a été fait en octobre 1967 dans l'une des opérations les plus audacieuses de l'histoire de la restauration. La fresque a été remise en place en décembre 1968.

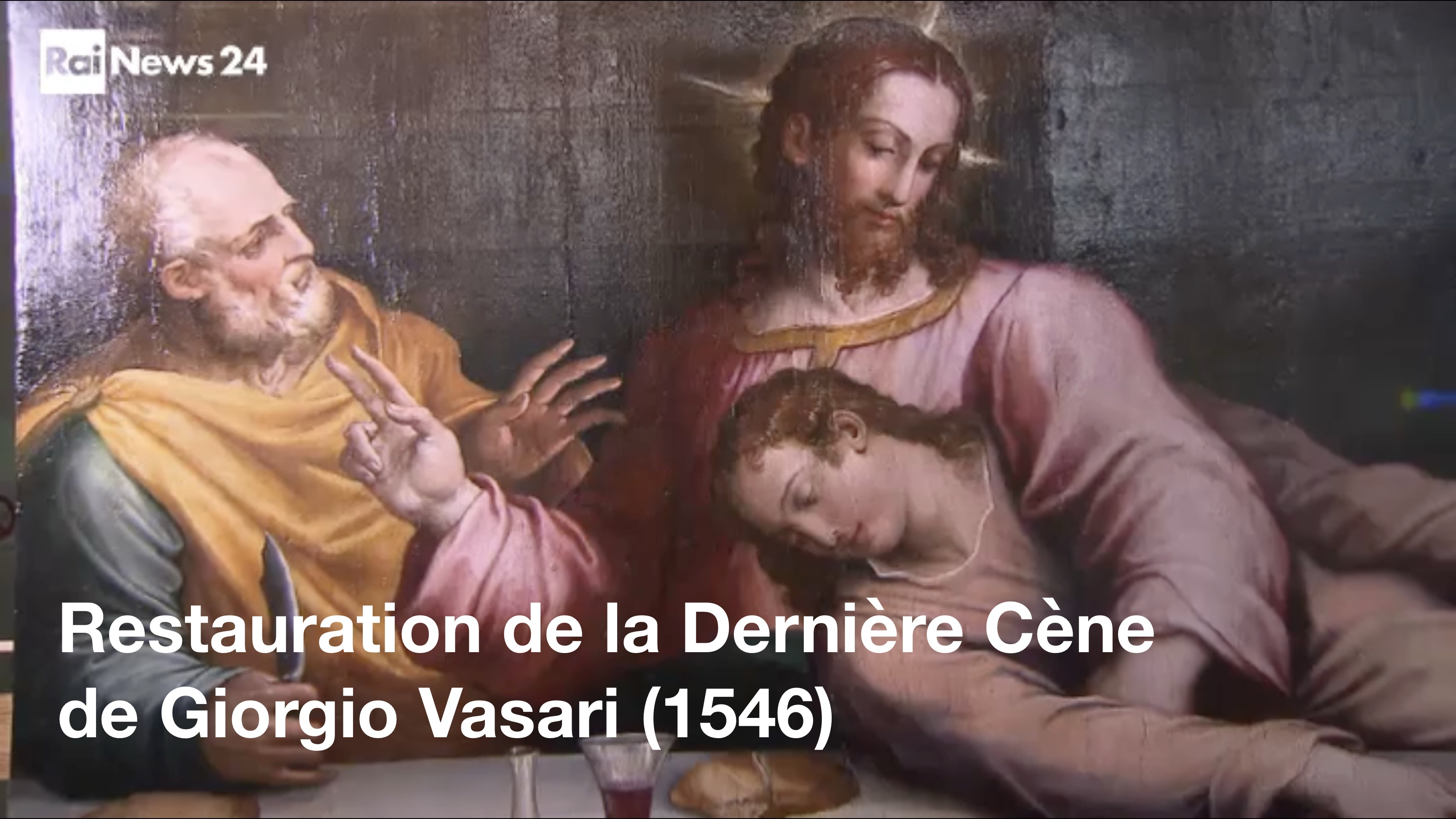

La Dernière Cène de Giorgio Vasari

La Cène de Giorgio Vasari (Arezzo, 1511 - Florence, 1574), le grand tableau de 1546 commandé au peintre d’Arezzo pour le couvent des Murate à Florence et transféré ensuite à Santa Croce après la suppression des ordres religieux à l’époque de Napoléon mesurant 6 m de long sur 2,21 m de haut, fut également extrêmement endommagé par les eaux du grand réfectoire. Il fallu toutefois attendre 2006 pour que sa restauration commence, tant les toiles à restaurer étaient nombreuses. Il a retrouvé sa place dans le réfectoire en 2016, mais cette fois accrochée à un jeu de chaines pouvant le relever rapidement en cas de nouveau risque d’inondations.

Un test a été effectué et n’a fallu que 11 secondes pour le « sauver ». Le mécanisme qui assure la sécurité de l’œuvre imposante (quipèse environ 600 kilogrammes) a été l’a menée en quelques secondes à une hauteur sûre d’environ six mètres au-dessus du sol. Le mécanisme a été activé pour la première fois dans le cadre d’un exercice de sauvegarde auquel ont participé une quarantaine de volontaires, tous dotés de compétences spécifiques, prêts à agir en cas d’urgence. Le mécanisme fait glisser la Cène sur deux supports grâce à l’action d’un système de contrepoids avec des poulies placées sur le mur extérieur de l’édifice ( les systèmes électriques ont été évités pour prévenir le risque de coupure de courant en cas de catastrophe).

Vidéos : cliquer sur les images

Pour lire les infos sur une des photos ci-dessous, pointez dessus et cliquer sur le (i)