Cathédrale Santa Maria del Fiore, Coupole de Brunelleschi,

Campanile de Giotto et Baptistère

La cathédrale de Florence (en italien : Duomo di Firenze) ou cathédrale Sainte-Marie-de-la-Fleur (Cattedrale Santa Maria del Fiore), baptisée ainsi par rapport au lys de Florence, est la cathédrale du XIIIe siècle de l'archidiocèse de Florence à Florence en Toscane (Italie). Située piazza del Duomo dans le centre historique de Florence, elle est accolée au campanile de Giotto et fait face à la porte du Paradis du baptistère San Giovanni.

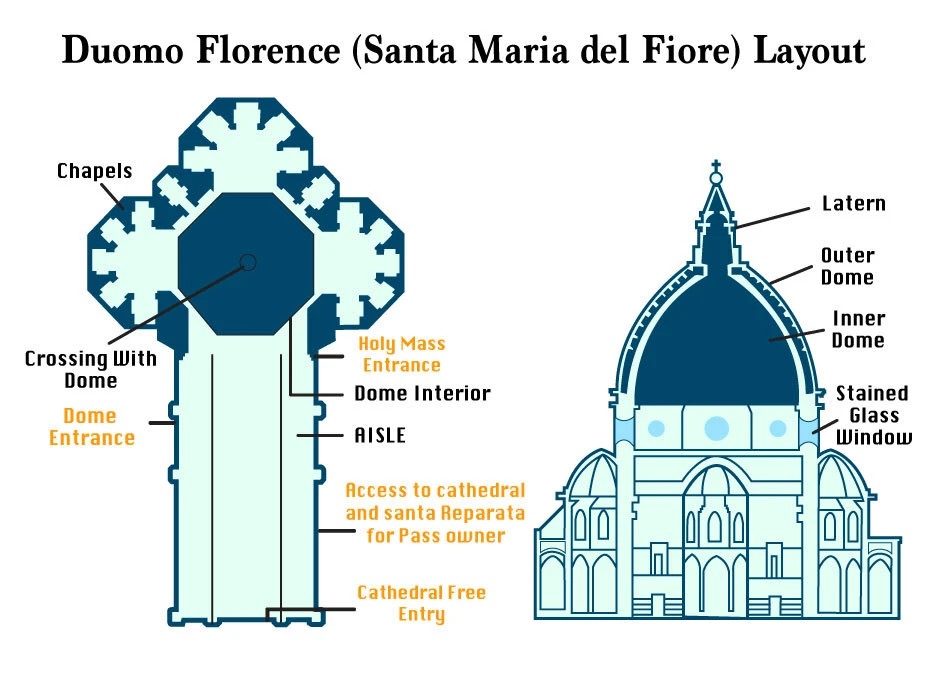

Santa Maria del Fiore est l'une des plus vastes églises d'Europe : elle mesure 153 mètres de long et la coupole, 41,98 mètres de diamètre intérieur. De plan basilical, elle comporte une nef à trois vaisseaux, un chevet à trois chapelles rayonnantes.

La cathédrale possède le plus grand dôme en appareil maçonné jamais construit (avec 45,5 mètres de diamètre extérieur), dû à l'architecte Filippo Brunelleschi en 1436, qui marque le début de l'architecture de la Renaissance. On peut voir sur la coupole, à l'intérieur de ce dôme, une des plus grandes fresques narratives : 3 600 m2 de fresques, exécutées par Giorgio Vasari et Federigo Zuccaro au XVIe siècle.

Elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1982.

La construction, commencée sur les anciennes fondations de l'église Santa Reparata, en 1296 par Arnolfo di Cambio, a été continuée par Giotto di Bondone de 1334 jusqu'à sa mort en 1337. Giotto n'entamera que la construction du campanile de Giotto et ce sont Francesco Talenti et Giovanni di Lapo Ghini qui continueront la construction en 1357.

En 1412, elle est rebaptisée Santa Maria del Fiore. L'église est consacrée le 25 mars 1436, à la fin des travaux de la coupole de Brunelleschi, par le pape Eugène IV.

Une première en marbre avait été commencée par Arnolfio di Cambio. On en retrouve encore des éléments à plusieurs endroits de Florence. Mais la façade, côté ouest ne fut construite qu'au XIXe siècle. C'est Emilio De Fabris qui a ajouté cette façade néogothique en marbres blanc, vert et rose, reprenant les tons du marbre du campanile de Giotto.

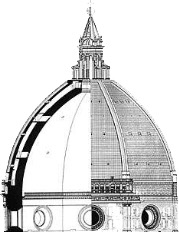

La coupole de Brunelleschi

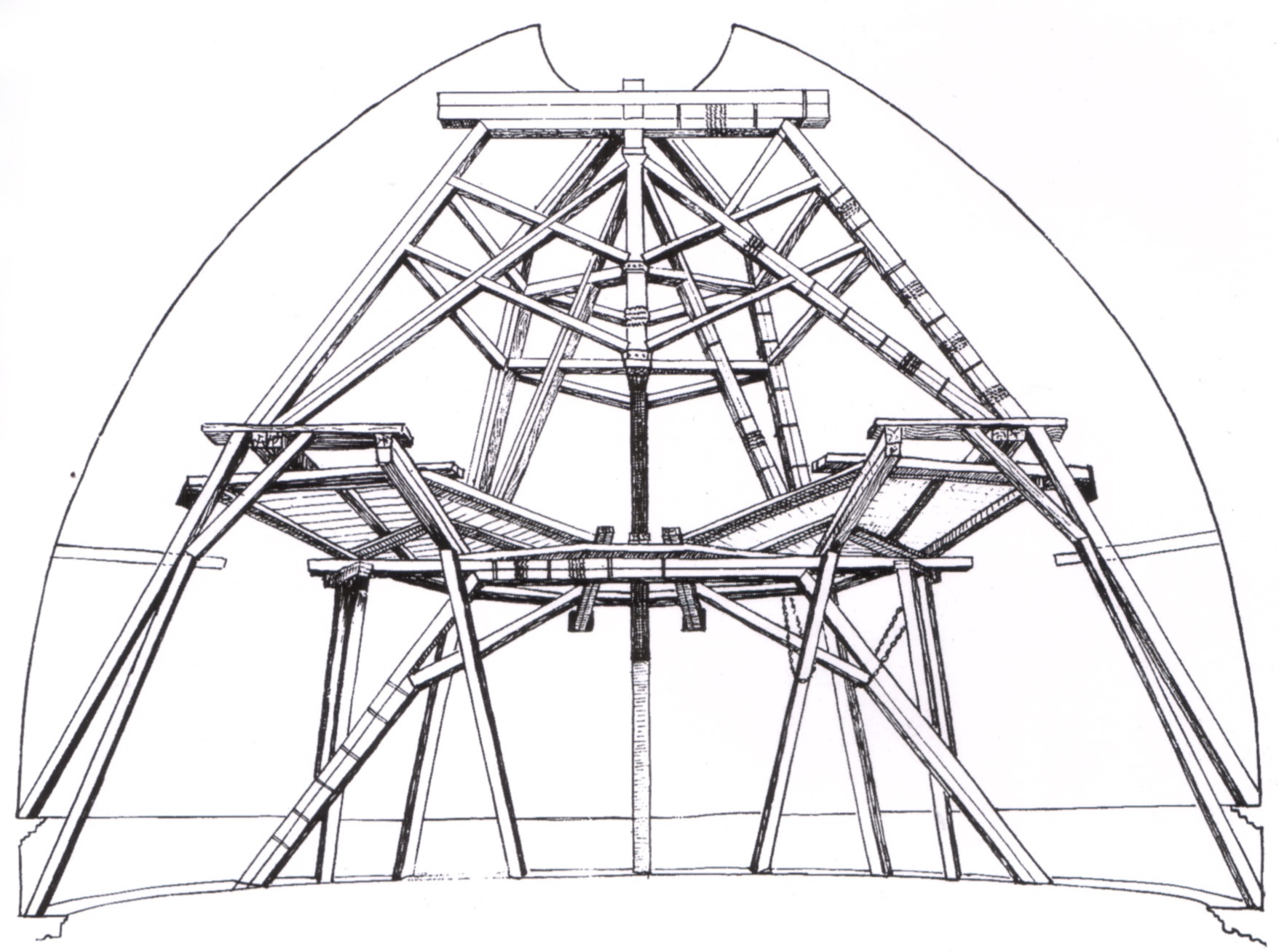

Le problème de sa construction préoccupait depuis longtemps les ouvriers de la cathédrale. En fait, ce n'était pas une tâche simple de construire et d'identifier où placer l'énorme cintrage en bois qui devrait la soutenir jusqu'à sa fermeture définitive avec la clé de voûte, ni d'être certain qu'une structure de soutien en bois serait capable de supporter le poids de la voûte, et on pensait même qu'elle pourrait s'effondrer sur elle-même.

Il est fort probable que le premier architecte de la nouvelle cathédrale, Arnolfo di Cambio , avait prévu un toit en forme de dôme pour le baptistère, comme dans les cathédrales de Sienne et de Pise. Qu'un dôme plus petit ait été envisagé encore au XIVe siècle semble être prouvé par la célèbre fresque d' Andrea Bonaiuti sur l'un des murs de la salle capitulaire, le Cappellone degli Spagnoli, dans la basilique florentine de Santa Maria Novella . La fresque, datée d'environ 1365-1367, montre à l'arrière-plan une église dans laquelle on reconnaît clairement une cathédrale inspirée du projet de Santa Maria del Fiore , bien que le dôme soit dépourvu de tambour et présente un arc en plein cintre (à l'époque irréalisable en maçonnerie).

En 1418, l' Opera del Duomo annonça un concours public pour la construction du dôme. À l'issue du concours, qui n'a officiellement pas eu de lauréat, Filippo Brunelleschi et Lorenzo Ghiberti ont été nommés maîtres d'œuvre. Le 7 août 1420, débuta la construction du dôme, qui fut achevé jusqu'au "serrail", à la base de la lanterne , le 30 août 1436 .

Le chantier grandiose a débuté dès le lendemain de la rédaction de ce qui fut appelé le « dispositif » de 1420, attribué à Brunelleschi lui-même, qui définissait la manière dont le tambour devait être fermé et spécifiait les méthodes de construction en une série de points clés. Il s'agissait en substance d'un « programme de travail » singulier qui résumait en quelques lignes la structure, la forme et les dimensions du bâtiment, mais plus que d'exprimer une intention programmatique, Brunelleschi énonçait le projet en donnant des instructions exécutives. Dans ces douze points énumérés par lui, non seulement l'œuvre achevée était déjà contenue, mais il y avait même indiqué les variations, les incidents et les ajouts qui devraient être apportés.

Suite à divers événements, dont un manque important de charpentiers disponibles à ce moment dans la ville, et à un climat de rivalité, selon Vasari, en 1423 Ghiberti fut écarté des travaux, qui passèrent entièrement aux mains de Brunelleschi. Le chantier se déroula sans interruption notable jusqu'à ce que, en août 1436.

Une fois la construction de la coupole terminée, un autre concours public fut lancé pour la lanterne, qui fut également remporté par Brunelleschi. Cependant, les travaux ne commencèrent qu'en 1446 , quelques mois avant la mort de l'architecte ; ils continuèrent ensuite sous la direction de son ami et disciple Michelozzo di Bartolomeo, pour être finalement achevés par Antonio Manetti le 23 avril 1461.

La coupole en chiffres

- 4 millions de briques

- 90 m pour la hauteur intérieure de la coupole

- 116 m pour la coupole extérieure, en comptant la lanterne

- Un poids de 37 000 tonnes

- 8 arcs en forme d’ogive se rejoignent au sommet sous le lanternon de marbre

- Un diamètre intérieur de 42,2 m. Cette dimension est quasiment l’équivalent de celle de la coupole du Panthéon de Rome (43,4 m). Au cours des siècles qui suivent, ni la basilique Saint-Pierre de Rome (42 m), ni le dôme des Invalides (27,5 m) ni la cathédrale Saint-Paul de Londres (30,7 m), ni même la coupole (en métal) du Capitole de Washington ne la dépassent.

Construire sans cintre

La plupart des arches, des ponts ou des dômes sont alors construits au moyen d’un cintrage, cadre de bois adoptant la forme de la voûte finale. Sur ce cadre, on fait reposer les briques ou les pierres éventuellement liées par un mortier, jusqu’à la pose de l’élément supérieur, ou clé de voûte qui maintient l’ensemble. Le cintrage peut ensuite être supprimé : c’est le "décintrement".

Mais l’ampleur du projet du dôme interdit de recourir aux techniques habituelles. Il semble impossible de lancer des pièces de bois assez longues et assez solides par-dessus le vide de 42 m constitué par le diamètre de la coupole. De plus, la quantité de bois nécessaire serait phénoménale.

S’inspirant du Panthéon romain, Brunelleschi est le seul à proposer un système d’échafaudages autoportants, simplement appuyés sur la paroi du dôme en cours de construction, et qui est déplacé à mesure que les anneaux de maçonnerie s’élèvent. Il n’en néglige pas pour autant la sécurité des artisans. Des textes de l’époque témoignent de son souci d’équiper les passerelles et échafaudages de garde-corps, et même de couper le vin des artisans avec de l’eau pour éviter une ivresse qui pourrait être fatale !

Une double coque

Le dôme de Florence présente un système à double coque qui explique sa solidité et sa légèreté.

La coupole intérieure, appuyée sur le tambour, est plus basse. Elle est aussi beaucoup plus épaisse (2 m), comme on peut le voir sur la coupe ci-contre.

La coupole extérieure repose sur la coupole intérieure. Elle est plus légère en raison de sa moindre épaisseur (80 cm) et de l’emploi de la brique.

Une lanterne en marbre, ajoutée après la mort de Brunelleschi mais suivant ses plans, domine l’ensemble.

Des structures porteuses sont cachées entre les deux coques, invisibles de l’intérieur comme de l’extérieur du bâtiment. Entre les deux coques est aussi dissimulé un escalier qui permet d’accéder à la lanterne supérieure.

Une forme en œuf

L’architecte du dôme de Florence pense au Panthéon de Rome. Mais contrairement à ce dernier, il choisit non pas une forme en hémisphère, mais en ogive, ou en œuf, plus allongée. En effet, cette forme en hauteur limite les poussées latérales, qui pourraient entraîner l’écrasement et l’effondrement de l’ensemble. Cette leçon sera retenue par Michel-Ange pour le dôme de Saint-Pierre à Rome.

Brunelleschi constitue l’armature du dôme par huit nervures de maçonnerie de pierre blanche qui partent des angles du tambour en octogone et sont bien visibles de l’extérieur. Cachés entre les deux coupoles, des nervures secondaires et des anneaux de maçonnerie horizontaux consolident la structure.

Ces nervures sont "remplies" au fur et à mesure de la construction par des briques scellées par un mortier et disposées en chevrons (voir ci-dessous).

Quand la coupole est terminée, Brunelleschi prévoit de poser à son sommet une lanterne en marbre volontairement très lourde, qui maintiendra ensemble les nervures.

Des briques en arêtes de poisson

Un autre secret de la solidité du dôme réside dans la manière dont les briques (qui ressemblent à de larges tuiles plates) sont disposées entre les huit nervures qui constituent l’armature de l’édifice. En raison de la pente et du poids de l’édifice, de simples couches alternées de briques et de ciment auraient pu se fissurer au niveau du mortier.

Pour éviter cela, les briques ne composent pas une ligne continue : elles forment un dessin en chevrons ou "arêtes de poisson", avec une alternance de briques posées verticalement et horizontalement.

De plus, les briques verticales forment une ligne en spirale autour de l’ensemble, ce qui renforce la cohésion du tout. Le résultat constitue un ensemble très homogène, quasi d’un seul tenant, qui ne peut se fissurer et s’effondrer.

Sur le dôme, les briques sont recouvertes de tuiles, et ne sont donc pas visibles de l’extérieur.

Décoration intérieure de la coupole

En 1568, le Grand-duc de Toscane Cosme Ier de Médicis (1519-1574) décide de décorer cette couche de chaux brute. Il confie le projet à son artiste officiel Giorgio Vasari (1511-1574).

Souhaitant rivaliser avec le défunt Michel-Ange (1475-1564), Vasari choisit le thème du Jugement dernier pour recouvrir ces quelque 4 000 m2.

Il conçoit le contenu du programme iconographique avec son ami humaniste Raffaello Borghini (1537-1588) et commence les études préparatoires dès 1571.

Ces fresques furent peintes de 1572 à 1579, par Giorgio Vasari jusqu'à sa mort en 1574 puis par Federico Zuccari.

Campanile de Giotto

Sa fondation remonte à 1298, date du début du chantier de la nouvelle cathédrale que dirige Arnolfo di Cambio.

Sa position est inhabituelle, en alignement avec la façade, probablement en raison du besoin de libérer la zone absidale pour la grande coupole prévue dans le projet d'Arnolfo di Cambio.

À la suite de la mort d'Arnolfo en 1302, le peintre Giotto di Bondone reprend le chantier en 1334 comme maître-maçon, et s'occupe d'abord de la construction du soubassement de la tour. Son projet global (jamais réalisé) d'une hauteur totale de 110-115 m, prévoit un sommet pyramidal de 50 brasses florentines de haut (environ 30 m).

Il meurt en 1337, laissant le chantier inachevé et son nom au bâtiment.

Andrea Pisano continue le travail, mais il meurt durant l'épidémie de peste noire en 1348.

Les travaux sont repris par Francesco Talenti en 1349, qui finira le campanile et lui donnera sa forme actuelle définitive en résolvant le problème de l'équilibre de l'édifice par les pilastres permettant de grandes ouvertures.

- Un soubassement agrémenté :

- Au premier registre, de médaillons hexagonaux représentant la Chute originelle et la Rédemption par le travail,

- Au second par des losanges, comportant les figures symboliques des planètes, des vertus, des arts libéraux et des sacrements,

dont l'attribution entre Andrea Pisano, Luca della Robbia et Giotto reste encore difficile

- Le second étage avec niches et statues des prophètes et des sibylles,

- Les trois derniers étages à ouvertures géminées,

- La terrasse du sommet, accessible par un escalier de 416 marches, sommet qui se termine par un encorbellement.

Les cinq niveaux sont couverts de marbres polychromes comme le corps de la cathédrale et le baptistère Saint-Jean soit du marbre blanc de Carrare, vert de Prato, rose de Maremme et rouge de Sienne.

Les bas-reliefs et les sculptures sont des copies dont les originaux sont conservés au Museo dell'Opera del Duomo (voir section suivante).

Le Baptistère de San Giovanni

Avant la construction du Duomo de Santa Maria del Fiore, de 1059 à 1128, ce baptistère fut la cathédrale de Florence. Dédié au Saint-Patron de Florence, saint Jean-Baptiste, il est aussi au centre de l’histoire de Florence. Il était même représenté au Moyen Âge sur le florin d’or.

C’est ici que Dante fut baptisé, ce qu’il n’a d’ailleurs pas oublié en faisant référence au « bel Giovanni » dans sa Divine Comédie (Enfer XIX, 17).

Art et Architecture du Baptistère

Les premiers écrits relatifs à l’église datent de 897, mais sa structure architecturale, construite sur des fondations romaines, est bien plus ancienne puisqu’elle remonte au Ve ou VIe siècle.

Son plan est octogonal, symbole religieux, et ses faces sont orientés selon les points cardinaux. C’est le Pape Nicolas II, alors évêque de Florence en même temps que Pape, qui l’a consacrée le 6 novembre 1059.

Son toit pyramidal date de 1150 et sa lanterne fut ajoutée en 1174.

Les Dimensions du Baptistère San Giovanni

La base octogonale du Baptistère de Saint Jean est de 35,4 mètres à l'extérieur et de 25 mètres à l'intérieur.

Sa hauteur totale est de 45,4 mètres

Marbre Blanc de Carrare et Vert de Prato

L’extérieur du baptistère est couvert de marbre bicolore. Du marbre blanc de Carrare et du marbre vert de Prato.

Les portes nord et est du baptistère sont ornées des panneaux de bronze dorés de Lorenzo Ghiberti.

Le concours de la porte nord

En 1336, Andrea Pisano a achevé la porte sud du baptistère Saint-Jean de Florence. La seconde porte n'a pas été fondue simultanément. Soixante-cinq ans plus tard, en 1401, un concours de sculpture est organisé par l'Arte di Calimala, la corporation des marchands de laine de Florence, pour donner au baptistère une porte côté nord. Le cahier des charges est le suivant : concevoir en un an un panneau de bronze inscrit dans un quadrilobé figurant l'épisode de biblique de la Ligature d'Isaac1.

Sept sculpteurs plus ou moins célèbres et plus ou moins expérimentés y participent : Filippo Brunelleschi, Niccolò di Pietro Lamberti, Jacopo della Quercia, Lorenzo Ghiberti, Francesco di Valdambrino, Simone da Colle et Niccolò di Luca Spinelli. Ghiberti, natif de Florence, âgé de 23 ans, travaillait alors à Pesaro, qu'il décide de quitter pour se consacrer à sa participation. Le jury élimine cinq propositions rapidement pour ne retenir que celles de Brunelleschi et de Ghiberti. Le panneau de Ghiberti est considéré plus abouti stylistiquement, plus léger de sept kilos aussi, et moulé en une seule pièce à l'exception de la figure d'Isaac. C'est donc lui qui se voit attribuer le chantier de 28 panneaux. Néanmoins, de mon point de vue, le panneau de Brunelleschi est bien plus novateur, mais sans doute mal compris à l'époque : les personnages de l'avant-plan sortant du cadre annoncent la perspective qu'il a découverte, et l'ensemble est plus cohérent, dont les éléments figuratifs racontent davantage l'histoire de ce sacrifice d'Isaac, sans avoir eu besoin de séparer le panneau en deux par cette curieuse diagonale d'eau que Ghiberti emploie pour séparer, telle une bande dessinée, l'histoire en deux scènes successives. Les deux œuvres, de Brunelleschi et de Ghiberti, sont aujourd'hui exposées au musée du Bargello.

Ghiberti monte un atelier en face de l'église Santa Maria Novella et, de 1403 à 1424, il se consacre à cette œuvre, avec une assiduité insuffisante aux yeux des commanditaires. La première fonte échoue et le sculpteur fait évoluer la technique.

Ghiberti a réalisé ses panneaux de bronze de 1403 à 1424 avec l’aide de nombreux assistants, dont Donatello, Masolino, Ucello et Michelozzo.

Satisfaite, l'Arte di Calimala commande en 1425 à l'artiste la porte est du baptistère, que Michel-Ange appela Porte du Paradis.

La Porte du Paradis (porte est)

Face à la cathédrale, la porte est, la plus célèbre, fut baptisée porte du Paradis par Michel-Ange.

Les dix panneaux se lisent de gauche à droite et du haut vers le bas, depuis Adam et Ève jusqu’au Roi Salomon et la Reine de Saba.

Premiers motifs horizontaux :

- La création d'Adam et Ève, le péché originel. Adam et Ève sont chassés du Paradis.

- Caïn et Abel en laboureur et berger, les deux frères offrent des sacrifices offerts à Dieu, Caïn tue Abel, puis la malédiction divine.

Seconds motifs horizontaux :

- L’histoire de Noé, les animaux et la famille de Noé sauvé du Déluge, Dieu lance à Noé l'arc-en-ciel de l'Alliance, l'ivresse de Noé.

- L’apparition des trois anges à Abraham, Sarah, la femme d’Abraham sur le seuil de sa tente, le sacrifice d'Isaac.

Troisièmes motifs horizontaux

- Ésaü et son frère Jacob, Ésaü est envoyé à la chasse par Isaac. Ésaü cède à Jacob son droit d'aînesse, Rébecca conseille Jacob, Rébecca écoute Dieu, Isaac donne sa bénédiction à Jacob.

- La vie de Joseph. En haut et à droite, Joseph est vendu par ses frères ainsi que la découverte de la coupe dans le sac de Benjamin tandis qu’en bas à gauche on voit l'emmagasinage du blé suite au songe du pharaon sur les sept années de famine, interprété par Joseph, Joseph est représenté assis sur un trône en étant reconnu par les siens.

Quatrièmes motifs horizontaux

- Les Tables de la Loi sont remises à Moïse. Pendant ce temps, les Hébreux qui se trouvent au pied du mont Sinaï commencent à s'inquiéter de l’absence de Moïse.

- La prise de Jéricho avec Josué, dans le bas, le Jourdain étant à sec, le peuple le traverse en ramassant les pierres du souvenir.

Cinquièmes motifs horizontaux

- L’histoire de Saül et de David, en haut, la bataille menée par Saül debout sur son char, contre les Philistins, en bas David coupe la tête de Goliath. - Rencontre entre le roi Salomon et la reine de Saba.

L'intérieur du Baptistère

L’intérieur du baptistère, 25 mètres de diamètre, est largement inspiré du Panthéon de Rome. Les murs sont recouverts de marbre encadrés de colonnes et pilastres granit.

L’intérieur de la coupole est recouvert de superbes mosaïques de style byzantin, réalisées en grande partie par des mosaïstes Vénitiens, mais également par des Florentins, dont Cimabue.

Le Tombeau de l'antipape Jean XXIII

Dans la Scarsella (petite abside), se trouve le tombeau de l'antipape Jean XXIII (Baldassarre Cossa, v. 1360–1419), qui était un ami de Giovanni di Bicci (le père de Cosme l'Ancien).

Ce tombeau est un tombeau en marbre et bronze dans lequel repose le corps de l'antipape Jean XXIII, créé par Donatello et Michelozzo pour le baptistère Saint-Jean, adjacent à la cathédrale Santa Maria del Fiore. Il fut commandé par les exécuteurs testamentaires de Cossa après sa mort le 22 décembre 1419 et achevé durant les années 1420, le plaçant comme l'un des premiers monuments de la Renaissance à Florence.

Pour info complémentaire :

Depuis le XIVe siècle, la papauté connait un schisme entre le pape de Rome et celui d'Avignon

En mai 1408, devant le refus de Grégoire XII, pape romain, de convoquer un synode, une poignée de cardinaux firent dissidence. Le cardinal Cossa en faisait partie. Ces cardinaux convoquèrent un concile à Pise qui rassembla près de 500 évêques, abbés, docteurs, et déposèrent les deux candidats à la véritable papauté, Grégoire XII, pape siégeant à Rome, et Benoît XIII, siégeant en Avignon.

En remplacement, ils élurent Pierre Philargès de Candie, qui prit le nom d’Alexandre V. Cependant, aucun des deux rivaux n’accepta sa déposition. L’Église catholique se retrouva donc avec trois papes prétendus.

Le 3 mai 1410, Alexandre V mourut à Bologne. Les cardinaux pisans décidèrent de poursuivre l’aventure, et le conclave présidé par le cardinal Jean Allarmet de Brogny élut Cossa pape le 17 mai. Il fut ordonné prêtre quelques jours plus tard et couronné le 25 sous le nom de Jean XXIII.