Basilique dominicaine de Santa Maria Novella

En 1219, douze dominicains arrivent à Florence depuis Bologne, suivis du frère Giovanni de Salerne. En 1221, ils obtiennent l'oratoire Santa Maria delle Vigne, édifié sur le même emplacement au ixe siècle (d'où son qualificatif de Novella), ainsi nommée pour les terres agricoles qui l'entouraient, à l'époque hors les fortifications de Florence).

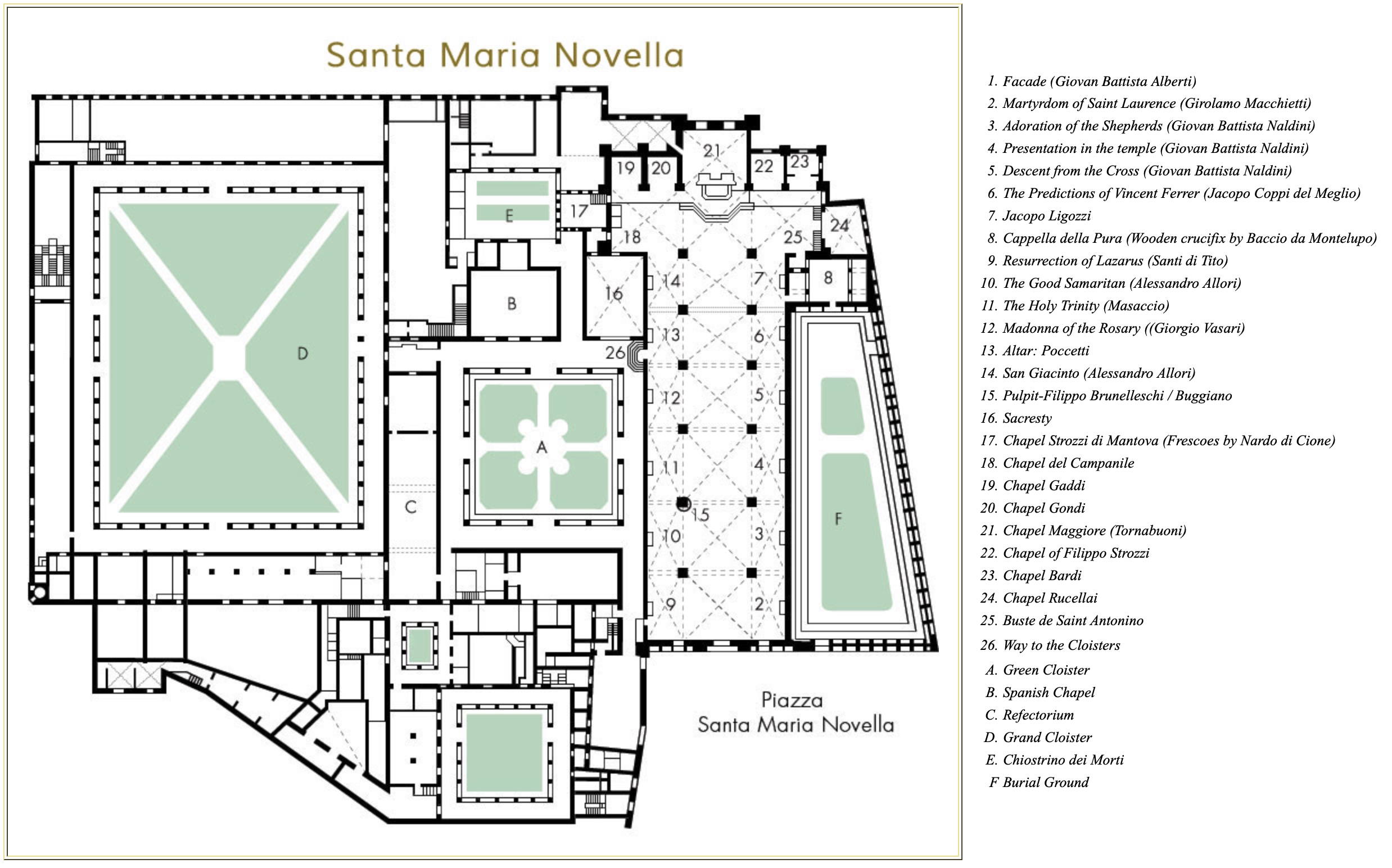

En 1242, la communauté dominicaine florentine décide de commencer les travaux d'un nouveau bâtiment plus grand, obtenant du pape l'octroi d'indulgences pour ceux qui ont contribué financièrement aux travaux dès 1246. Le 18 octobre 1279, lors de la fête de saint Luc, la cérémonie de la Posa della Prima Pietra (pose de la première pierre) est célébrée dans la chapelle Gondi.

La construction est achevée au milieu du xive siècle. L'église, bien que déjà achevée vers le milieu du xive siècle avec la construction du couvent adjacent, n'est cependant officiellement consacrée qu'en 1420 par le pape Martin V qui réside dans la ville.

L'église est donc une église de l'époque baroque italienne. Au XIVe siècle (Trecento), son couvent est un centre de rencontre des intellectuels florentins, théologiens, philosophe, juristes artistes ... Il est notamment fréquenté régulièrement par Dante Alighieri.

Et puis, les temps changent. On est au Quattrocento, le XVe siècloe. Florence vit maintenant au siècle de la Renaissance. On redécouvre les auteurs et l'architecture antiques. Le naturalisme est au goût du jour. On commisionne Leon Battista Alberti, celui-là même qui avait mis par écrit les règles de la perspective, découverte par Brunelleschi, pour construire un nouveau portail et son entablement. Il rénove aussi la partie supérieure de la façade de marbre, en y respectant les couleurs vertes et blanches. Et s'il n'a pas l'occasion de refaire toute la façade, il arrive à harmoniser le haut avec les couleurs des marbres du bas, pour en faire une façade harmonieuse qui est aujourd'hui considérée comme la toute première façade de style renaissance. À la fin du concile de Trente, de nouvelles modifications seront apportées au transept pour en épurer la visibilité en abattant des murs. Ce travail sera confié à Giorgio Vasari, celui-là même auquel on doit un traité très complet sur la Renaissance du Quattrocento.

Je ne suis pas allé à Santa Maria Novella par hasard. Je suivais les traces de Masaccio, ce pionnier de la peinture de la Première Renaissance, dont on a retrouvé peu d'oeuvres. Et pour cause : il est mort dans des conditions restées inconnues, à 27 ans à peine, lors d'un voyage à Rome. On lui doit quand même cette oeuvre majeure que sont les fresques de la chapelle Brancacci à Santa Maria del Carmine, dont nous reparlerons plus tard. Mais qu'il n'a pu entièrement achevé, la mort ayant été mystérieusement au rendez-vous à Rome.

Donc, quand nous pénétrons dans la nef de Santa Maria Novella, bien évidemment, la première chose qui attire notre regard, c'est le Christ en bois de Giotto, suspendu juste avant le transept. Et puis, la chapelle absydiale (Cappella Maggiore ou chapelle Tornabuoni) séparée du transept par le maître-autel orné d'un crucifix de Jean de Bologne (Giambologna). Cette chapelle est entièrement décorée de fresques de Domenico Ghirlandaio, formant un ensemble d'une très frande cohérence, représentant la vie de la Vierge et celle de Jean le Baptiste, Saint-Patron de Florence. Puis je pars à la recherche de la fresque de la Trinité de Masaccio. Je la trouve au milieu du mur gauche de la nef, à l'endroit même où elle fut découverte sous des couches de peinture. Pour peu qu'on puisse se reprogeter dans le contexte de l'époque, elle est fulgurante. La fresque représente le Père, assis sur un trône en majesté, derrière la croix du Fils, croix qu'il soutient à deux mains, tandi qu'une colombe vole entre leurs deux têtes. Au pied de la croix, Marie et Joseph se détachent à 'l'avant plan en grandeur natue. Et chose encore plus extraordinaire, les commanditaires de l'oeuvre semblent se situer en avant du cadre de la fresque, devant les colonnes corinthiennes. Eux aussi y figurent en grandeur natue, ce qui est une première, les commanditaires, jusque là étaient représentés sous forme de miniatures.

Et non seulement, ces divers personnages apparaissent dans des plans différents, mais surtout, ils sont placés sous une voûte à caissons, comme Alberti en réalisera, notamment à Mantoue, où comme Raphaël rependra le thème, un siècle plus tard, pour produire la perspective de L'École d'Athènes dans les appartement pontificaux.

Les lignes de fuites des caissons de la voûte sont à cette époque totalement novateurs pour créer l'impression de profondeur. Giorgio Vasari dira de ce trompe l'oeil qu'on a l'impression qu'un trou a été fait dans le mur.

Il reste encore au moins deux choses à ne pas manquer dans ccette nef. Tout près de la Trinité de Masaccio, la chaire construite par Brunelleschi et décorée de quatre bas-reliefs en bronze exécutés par son fils adoptif Andrea Cavalcanti vers 1453-1458. Et puis le tympan intérieur du portail principal. Il s'agit d'une Nativité dans le plus pur style classique : l'étable, l'enfant, les parents, l'âne et le boeuf, telle que seul l'évangile selon Luc en fait mention, mais qui est la représentation qui est passée dans l'imaginaire collectif de la chrétienté. Ce tympan qui devait servir de courronement au retable sur l'Adoration des Mages dans la chapelle familiale de Gaspare di Zanobi del Lama. Mais cette pièce a été déplacée pour servir de tympan intérieur au porche. Il avait été retouché de très nombreuses fois par des couches de peinture successives, en rendant sa lecture impossible. Ce n'est qu'en 1982 qu'il fut restauré, pour rendre son éclat à la peinture et au disegnio d'origine, faisant apparaître alors qu'il s'agissait d'une oeuvre de Sandro Botticelli.

Nous n'avons pas parcouru toutes les chapeles de l'église, mais nous sommes quand même revenu vers le transept pour visiter celle située à la droite de la chapelle absydiale, la chapelle de Filippo Strozzi dont les freques ont été exécutées par Filippino Lippi, le fils de Fra Filippo Lippi. L'éxécution de l'oeuvre prendra beaucoup plus de temps que prévu (de 1487 à 1502) car dès 1488, Filippino Lippi doit se rendre à Rome pour une commande qui l'y occupera jusqu'en 1493. On voit d'ailleurs très bien les références à l'antiquité romaine dans les fresques de la chapelle des Strozzi.

Autre chapelle, à la gauche du maître-autel cette fois. la chapelle Gondi. C'est dans cette chapelle que fut célébrée la pose de la première pierre en 1279. En 1503, la famille Gondi qui a hérité de cette chapelle, la fait complètement modifier pour la décorer de porphyre blanc, rouge et noir, avec un minimum de décorations. Ce style extrêmement dépouillé n'aurait certainement pas déplu à Brunelleschi. Et précisément, en 1572, les dominicains, agacés du manque d'ornements religieuxx de la chapelle, offrent aux Gondi le Christ en bois sculpté par Flippo Brunelleschi vers 1410, seule sculpture en bois de l'artiste. La petite histoire raconte qu'il aurait réalisé ce Christ en bois en réponse au Christ en bois de Donatello, réalisé vers 1406-1408 et qu'il jugeait trop paysan, à cause de son réalisme. Le Christ en bois de Donatello est visible à la basilique franciscaine de Santa Croce. Et moi qui suit quasi un inconditionnel de Donatello, je trouve précisément que ce réalisme rend l'oeuvre remarquable.

Nous quittons ensuite l'église par la gauche du transept, là où on a accès aux autres édifices de cet ancien monastère, comme le chapelle espagnole ou le cloître vert. Nous sommes en 2017. Et depuis l'année précédente, un vaste espace vient d'être rendu au public, avec accès gratuit. Il s'agit de l'ancien dortoir qui délimite le côté nord du Grand Cloître, construit dans les premières décennies du XIVe siècle, et qui se caractérise par un superbe espace divisé par deux séquences de piliers élancés ornés de chapiteaux aux feuilles d'acanthe, qui soutiennent des voûtes en croisée d'ogives. Ce dortoir fut occupé très longtemps par l'école des carabiniers ainsi également que le nouveau monastère adjacent, à l'ouest, qui viennent de déménager en 2016, rendant l'espace au public pour de futures expositions ou réunions diverses. De plus, il borde ce Grand Cloître, ainsi appelé en raison des dimensions monumentales de ses côtés, constitués de 56 travées en plein cintre. Il abrite un extraordinaire cycle de fresques peintes principalement au XVIe siècle par les principaux peintres de l'Académie florentine retraçant la vie de Saint Dominique. Ces fresques avaient été considérablement abîmées par l'inondations du 4 novembre 1966. Elles viennent d'être restaurées en 2021, les Florentins profitant des confinement dus au Covid pour entamer de grandes campagnes de restauration. Sur la photo ci-dessous, on voit une des fresques du cloître dans l'état où elle était avant restauration. Quant au dortoir est entièrement vide, il a finalement été transformé aujourd'hui en "Firenze Welcome Center", l'office de tourisme de la ville. Nous avons donc eu la chance de le voir vide, dans toute sa beauté, pendant cette très courte période entre 2016 et les confinements de 2020-2021.

Nous quittons ensuite l'église par la gauche du transept, là où on a accès aux autres édifices de cet ancien monastère, comme le chapelle espagnole ou le cloître vert. Nous sommes en 2017. Et depuis l'année précédente, un vaste espace vient d'être rendu au public, avec accès gratuit. Il s'agit de l'ancien dortoir qui délimite le côté nord du Grand Cloître, construit dans les premières décennies du XIVe siècle, et qui se caractérise par un superbe espace divisé par deux séquences de piliers élancés ornés de chapiteaux aux feuilles d'acanthe, qui soutiennent des voûtes en croisée d'ogives. Ce dortoir fut occupé très longtemps par l'école des carabiniers ainsi également que le nouveau monastère adjacent, à l'ouest, qui viennent de déménager en 2016, rendant l'espace au public pour de futures expositions ou réunions diverses. De plus, il borde ce Grand Cloître, ainsi appelé en raison des dimensions monumentales de ses côtés, constitués de 56 travées en plein cintre. Il abrite un extraordinaire cycle de fresques peintes principalement au XVIe siècle par les principaux peintres de l'Académie florentine retraçant la vie de Saint Dominique. Ces fresques avaient été considérablement abîmées par l'inondations du 4 novembre 1966. Elles viennent d'être restaurées en 2021, les Florentins profitant des confinement dus au Covid pour entamer de grandes campagnes de restauration. Sur la photo ci-dessous, on voit une des fresques du cloître dans l'état où elle était avant restauration. Quant au dortoir est entièrement vide, il a finalement été transformé aujourd'hui en "Firenze Welcome Center", l'office de tourisme de la ville. Nous avons donc eu la chance de le voir vide, dans toute sa beauté, pendant cette très courte période entre 2016 et les confinements de 2020-2021.